Anstatt Stadt und Land als Gegensatz zu begreifen, müssen menschliche Siedlungsräume eines Post-Anthropozäns als Teil von den sie umgebenden und durchdringenden Ökosystemen und natürlichen Kontexten betrachtet werden, das heißt als Teil eines räumlichen Gesamtsystems mit (begrenzt) verfügbaren materiellen Ressourcen und Stoffströmen, in die wir eingebettet und von denen wir abhängig sind.

Autor: Prof. Dr. Philipp Misselwitz

Architekt und Stadtforscher

05. September 2025

Anstatt Stadt und Land als Gegensatz zu begreifen, müssen menschliche Siedlungsräume eines Post-Anthropozäns als Teil von den sie umgebenden und durchdringenden Ökosystemen und natürlichen Kontexten betrachtet werden, das heißt als Teil eines räumlichen Gesamtsystems mit (begrenzt) verfügbaren materiellen Ressourcen und Stoffströmen, in die wir eingebettet und von denen wir abhängig sind.

Die gebaute Umwelt ist der Elefant im Klimaraum. Der sogenannte Bausektor ist weltweit zur wichtigsten Quelle anthropogener Umweltbelastungen geworden, während er gleichzeitig die Grundbedürfnisse von Milliarden von Stadtbewohnern nicht erfüllt, die nach wie vor unter ärmlichen und unwürdigen Bedingungen leben. Auch in der Europäischen Union ist der Bausektor für ca. 39 % der C02 Emissionen, die Hälfte aller gewonnenen Materialien und für mehr als ein Drittel des gesamten Abfallaufkommens verantwortlich.1 Als Planer*innen und Architekt*innen müssen wir uns eingestehen, diese Dramatik so nicht vorhergesehen zu haben bzw. nicht in der Lage gewesen zu sein, diese Zuspitzung zu verhindern. Doch eine selbstkritische Einsicht muss noch weiter gehen. Die heutige Krise ist zumindest teilweise eine direkte Folge der noch immer nachwirkenden deterministischen Moderne – des Paradigmas der funktionsgeteilten, autogerechten Stadt, die in der Gedankenwelt unserer Zunft erdacht und mit ihr konsequent umgesetzt wurde. Die von Le Corbusier forcierte Charta von Athen der Congrès Internationaux d’Architecture Moderne (CIAM) von 1933 oder Konrad Wachsmanns Buch „Wendepunkt im Bauen“ von 1959 gaben dem Ethos der technologischen Vorherrschaft eine Stimme. Durch die Forderung nach einer Entflechtung von Produktions- und Konsumsystemen sowie einer Entflechtung von verbrauchsorientierten Stadtökonomien von den sie umgebenden natürlichen Ökosystemen wurden Städte zu Laboren der Überflussgesellschaft und ihrer extraktiven, Konsum und Müll produzierenden Logiken. Der fortgeschrittene Kapitalismus hat sich diese Entflechtung zu eigen gemacht, indem er sowohl die Anfälligkeit als auch den potenziellen Nutzen von Ökosystemleistungen in seiner Kosten-Nutzen-Analyse ignoriert und die Auswirkungen seines extraktiven Verhaltens externalisiert hat.

Infolgedessen existiert und funktioniert die Stadt des Anthropozäns vor allem als Antagonist zu den natürlichen biologischen Systemen und Landschaften. Die DNA der Städte des Anthropozäns sind Materialien und Brennstoffe, die durch intensive, auf fossiler Energie basierende industrielle Prozesse gewonnen, geschmolzen, gesintert und synthetisiert wurden – mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt. Israelische Wissenschaftler berechneten, dass im Jahre 2020 die Gesamtmasse menschlich produzierter, anthropogener Materialien wie Beton, Stahl oder Asphalt erstmals die noch verbleibende lebendige Biomasse überwog und somit einen Kipppunkt erreicht hat – mit radikalen Konsequenzen für die Selbstheilungs- bzw. CO2-Einlagerungpotenzialeder natürlichen Systeme.2

Ein reines Mea culpa bringt uns jedoch nicht weiter. Während in Europa oder Nordamerika die Forderung nach einer drastischen Beschränkung des Bauens auf das Notwendigste verständlich ist oder ein Umbau vor Neubau gefordert wird, greift diese „Bauscham“ in der globalen Situation zu kurz.Bis 2050 werden zusätzlich zweieinhalb Milliarden Menschen in Städten leben, vor allem in Asien und in Afrika südlich der Sahara, einer Region, in der 80 Prozent der Gebäude erst noch entstehen werden. Zusätzlich haben weitere zwei Milliarden Menschen das Recht, in würdigen Behausungen und mit Zugang zu essenziellen Infrastrukturen der Daseinsvorsorge zu leben, und viele urbane Gebiete müssen durch strategisches Retrofitting nachgebessert werden. Das beispiellose Ausmaß und Tempo dieses städtischen Wachstums wird einen enormen Bedarf an Wohnraum und städtischer Infrastruktur mit sich bringen, wodurch sich in den kommenden Jahrzehnten sowohl der weltweite Gebäudebestand als auch die bebaute Grundfläche verdoppeln könnten. Die Verstädterung der Welt, die eigentlich immer als Erfolgsgeschichte galt,droht zu einer Geschichte des menschlichen Scheiterns zu werden. Sechzig Prozent der Gebäude, die bis 2050 existieren werden, müssen erst noch gebaut werden: Wenn sie mit herkömmlichen Materialien wie Stahl, Zement oder Aluminium errichtet werden, werden wir drei Viertel des CO2-Budgets verbrauchen, mit dem wir arbeiten müssen, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten wollen, das für unser Überleben notwendig ist.3

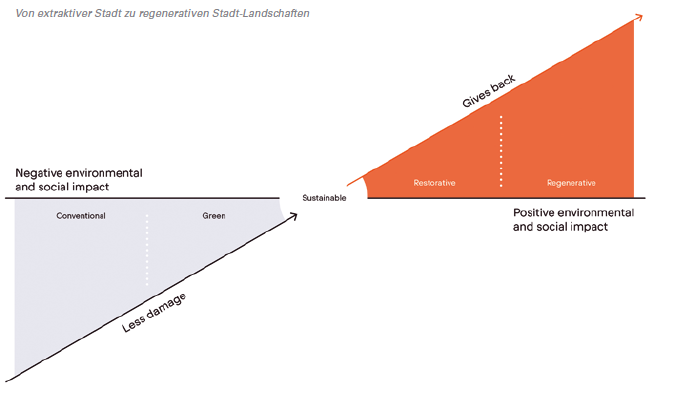

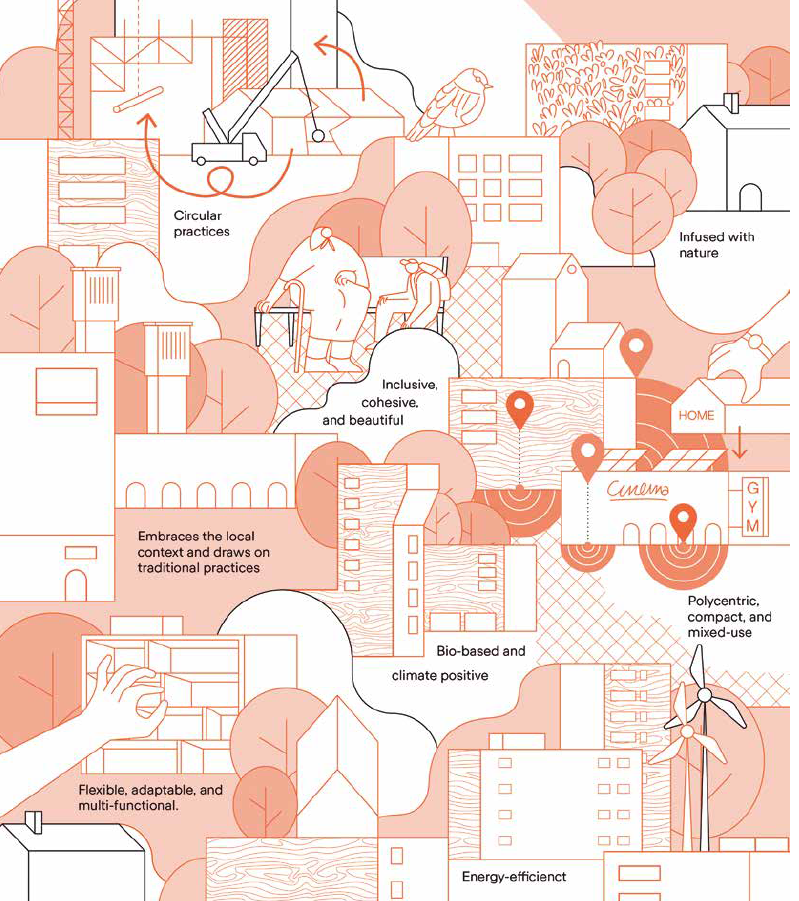

Was ist also zu tun? Architekt*innen und Planer*innen sind schlechte Untergangspropheten, denn Optimismus ist ihrem Beruf eingeschrieben. Ein gesellschaftlich relevanterer Beitrag wäre, aufbauend auf Selbstkritik und Reflexion eine positive, post-anthropozäne Utopie zu entwickeln, wie eine bessere Zukunft in planetaren Grenzen aussehen könnte. Kann die gebaute Umwelt vom Klimakiller zu einem Klimaheiler werden? Wie können wir die Materialien, die Mittel und die Methoden, mit denen wir unsere Gebäude und Städte bauen, und die Art und Weise, wie wir sie organisieren, bewohnen und instandhalten, radikal überdenken und verändern? Im Kontext der planetarischen Krise brauchen wir eine transdisziplinäre Anstrengung, die führende Denker, Designer und politische Entscheidungsträger aus der ganzen Welt zusammenbringt, um eine neue Vision und Aktionspläne für einen systemischen Wandel zu formulieren. Dieser Wandel sollte mit einem grundlegenden Perspektivwechsel beginnen: Anstatt Stadt und Land als Gegensatz zu begreifen, müssen menschliche Siedlungsräume eines Post-Anthropozäns als Teil von den sie umgebenden und durchdringenden Ökosystemen und natürlichen Kontexten betrachtet werden, das heißt als Teil eines räumlichen Gesamtsystems mit (begrenzt) verfügbaren materiellen Ressourcen und Stoffströmen, in die wir eingebettet und von denen wir abhängig sind. Anstatt diesem System fortwährend Ressourcen zu entziehen (Extraktivismus) und es durch Abfall zu belasten, muss unser Handeln in Zukunft auf die Restabilisierung und Stärkung der Mensch-Natur-Verflechtungen ausgerichtet sein, also einen positiven bzw. „regenerativen“ Beitrag leisten. Man könnte deshalb von der Vision regenerativer Stadt-Landschaften sprechen, um die folgenden Wirkungen zu ermöglichen.

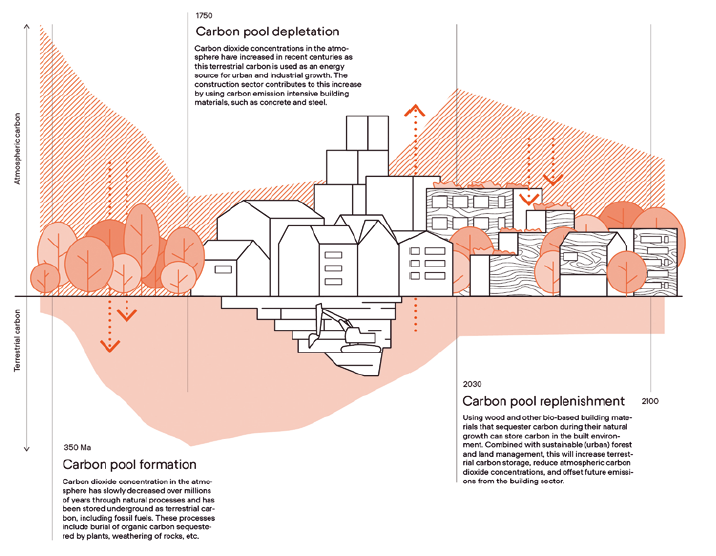

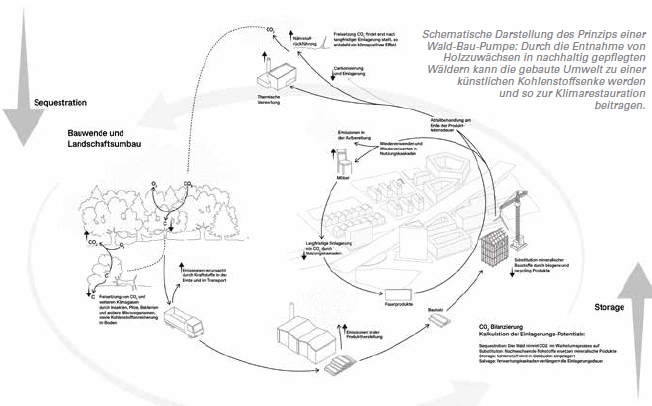

1. Klimarestauration durch recyclingfähige und biobasierte Materialien

Wälder gelten oft als Ausgleichsmechanismus in der Klimagleichung. Zur Begrenzung der globalen Erderwärmung ist eine weitere Aufforstung und das Entziehen von Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre sowie die daran anschließende dauerhafte Einlagerung in oberirdischer und unterirdischer Biomasse, in Totholz und bio-basierten Baustoffen wie Holz, Bambus, Hanf oder Stroh, von eminenter Bedeutung. Doch sind die verbliebenen Waldgebiete und andere „natürliche Senken“ mittlerweile zu fragil, um den CO2-Gehalt der Atmosphäre auf ein erträgliches Maß zu reduzieren und somit die Erderwärmung zu stoppen. Künstliche, das heißt menschengemachte Senken müssen dem System helfen, und genau hier könnte das Bauen zu einem zentralen Hebel werden. Das Ersetzen kohlenstoffintensiver Baustoffe (z.B. Zement) durch biobasierte Materialien (z.B. Holz) kann nicht nur Treibhausgasemissionen verringern, sondern auch das aus der Atmosphäre entzogene Kohlenstoffdioxid (CO2) speichern, was eine wesentliche Voraussetzung für die Begrenzung der globalen Erderwärmung

auf unter zwei Grad darstellt. Die Forschung zeigt, dass Gebäude und Städte, die mit biobasierten und nachhaltig gewonnenen Baumaterialien gebaut und instandgehalten werden, in menschengemachte Kohlenstoffsenken verwandelt werden können. Wenn also Gebäude und ganze Städte mit biobasierten Materialien gebaut und instandgehalten werden, können sie langfristig erhebliche Mengen von CO2 speichern.4 Dieser Übergang wird jedoch nur dann regenerativ sein, wenn die Materialien aus zertifiziert nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen, ohne die biologische Vielfalt und die darauf basierenden Ökosystemleistungen von Wäldern zu beeinträchtigen, wie dies etwa bei einer globalen Erweiterung von Biomasseplantagen in Bezug auf Wasserressourcen der Fall sein könnte.5 Die Frage, ob es gelingen kann, den globalen Baubedarf durch biobasierte Materialien unter Berücksichtigung gesellschaftspolitischer Zielkonflikte (z.B. Schutz und Erhalt der Biodiversität versus Klimaschutz durch Holznutzung) zu decken, kann für die Zukunft unseres Planeten entscheidend

sein. Am Bauhaus Erde werden diese Fragen durch quantitative Studien und globale Simulationsmodelle untersucht. Eine globale Potenzialanalyse als systematischer Abgleich potenzieller Bedarfe und realistischer Angebote an biobasierten Materialien soll der Entwicklung von Transformationsszenarien und Road Maps des globalen Bausektors dienen.

Wesentlich für das Bauhaus Erde ist allerdings auch die konkrete Arbeit an Umsetzungen und Demonstratoren, die sichtbar und fassbar neue Wege des Bauens aufzeigen. Hierfür gründete das Bauhaus Erde Labs als gemeinschaftliche Räume für Experimente, Design und Implementierung. Ein Lab wird derzeit im Berliner Marienpark, einem ehemaligen Gaswerk, aufgebaut und soll ermöglichen, Prototypen von Bauelementen und 1:1-Modellen zu testen und dabei mit Bauträgern, Kommunen und Architekt*innen zu kooperieren. Das Lab soll Teil eines globalen Netzwerks von Labs werden, denn es zeigt sich eine immer größer werdende Gruppe von Experimentierwilligen in unterschiedlichsten geografischen Regionen der Welt. Alle teilen die gleiche Auffassung: Eine Wald-Bau-Wende kann nur gelingen, wenn wir über die reine Forschung hinaus zeigen, was in der realen Welt jetzt schon möglich ist. Um dieses Netzwerk aufzubauen, startet das Bauhaus Erde die „Global Regenerative Building Challenge“, die Bauherr*innen, Designer*innen und Forscher*innen aus der ganzen Welt auffordert,

regenerative Designlösungen zu entwickeln. Es geht darum, die Vielfalt bestehender Ansätze zu entdecken, regenerative Gebäudelösungen auf allen Kontinenten zu fördern und zu zeigen, dass Gebäude klimaschonend sein können. Gleichzeitig sollen Changemaker über Klimazonen, Landesgrenzen, sektorale Silos, Sprachen und Kulturen hinweg vernetzt und ihre Ideen von Entwicklung, Erprobung und Umsetzung gefördert werden, und zwar so, dass sie replizierbar, wirtschaftlich und auch skalierbar werden. Die Beiträge können von spezifischen ökosystemischen und sozialen Analysen über architektonische Entwurfsprozesse bis hin zu vollständig ausgeführten Bauprojekten innerhalb der vom Bauhaus Erde festgelegten regenerativen Kriterien reichen. Das Projekt „1.000 Bamboo Villages“ in Kalimantan, Indonesien, hat zum Beispiel ein einfaches Verfahren entwickelt, nämlich, Bambus – ein schnell wachsendes Gras mit hohem CO2-Speicherpotenzial – in modulare Grundbausteine wie Platten zu transformieren. Damit lässt sich ähnlich arbeiten wie mit CLT-Massivholzplatten (Brettsperrholz – Cross Laminated Timber) in Europa. Solche Ansätze müssen in Afrika für die Lehmziegelbauweise (Adobe-Bauweise) oder in Südamerika mit dort heimischen Pflanzenarten gefördert werden. Prototypen bieten die Chance, die Sichtbarkeit zu steigern und damit eine höhere Verbreitung zu schaffen.

2. Re-Regionalisierung durch kreislauffähige Baupraktiken

Bislang ist der Bausektor von den Vorgaben und Praktiken der Kreislaufwirtschaft weitgehend entkoppelt. Das lineare Modell extract – use – dispose ist nach wie vor die gängige Praxis. Während sich die Lieferketten von Baumaterialien derzeit über den gesamten Globus erstrecken und allein durch Transport und Logistik einen gigantischen ökologischen Fußabdruck erzeugen, könnte ein Denken und Handeln in regenerativen Stadt-Land-Systemen zu einer stärkeren Re-Lokalisierung bzw. Re-Regionalisierung von Produktionsabläufen führen. Baustoffe könnten – von der Herstellung bis zur Rezyklierung – Elemente quasi-geschlossener regionaler Systeme werden.6 So würde nicht nur Energieverbrauch und CO2-Ausstoß reduziert, sondern auch die Wertschöpfungsgewinne regional verankert und in die Stabilisierung ökologischer Systeme reinvestiert werden. Zwar gilt eine regionale, bio-basierte Kreislaufwirtschaft als ein in absehbarer Zukunft unerreichbares Ziel,7 doch sind die Optimierung bestehender Materiallieferketten, intelligenter Produktgestaltung und Produktionsprozesse sowie Ansätze zur Wieder- und Weiterverwendung von Materialien, wo immer möglich, wichtige Schritte auf dem Weg zu einer effizienteren Ressourcennutzung, der Reduzierung von Abfällen und einer Neubewertung vermeintlicher Abfallprodukte.8

Genau dieser Blick auf die gesamte Liefer- und Wertschöpfungskette (Lebenszyklus) ist entscheidend, um alle Möglichkeiten zur Verringerung der Umweltauswirkungen des Bausektors auszuschöpfen. Immer häufiger verwendete Begriffe wie „Bio-Region“ oder „Ressourcenregionen“ sind bezeichnend dafür, dass wir neue Kategorien und Denkräume brauchen, um das Ziel einer regenerativen gebauten Umwelt zu erreichen. Ein stärkeres Bewusstsein für regionale Metabolismen und Stoffströme hat sich in Bezug auf Energieversorgung, Ernährung oder den Wasserhaushalt in einigen Stadt-Land-Konstellationen bereits entwickelt. Unter dem Slogan „essbare Region“ wurden beispielsweise regionale Versorgungsketten von Nahrungsmittelproduktion in Paris, in der Rhein-Neckar-Region oder im Großraum Amsterdam thematisiert. In Bezug auf die Re-Regionalisierung von Baumaterialien gilt die Region Bregenzer Wald in Westösterreich als einer der Vorreiter in Europa. Ein durch regionale Holzverarbeitungsbetriebe gemeinsam betriebener Werkraum (www.werkraum.at) ist Produktausstellung, Vernetzungsraum, Lernraum und aktiver Teil der Regionalentwicklungsplanung Vorarlberg zugleich. Auch die Umsetzung des Kreislaufprinzips für einen nachhaltig wirtschaftenden Bausektor, um (Bau-)Stoffkreisläufe zu schließen und Kaskaden-Nutzungen von Gebäuden zu erreichen, lässt sich regional organisieren. Genau dieses Themas nimmt sich das Impact-Startup „Concular“9 bei der regionalen Vermittlung von Bauteilen und Bauelementen an. Es gelingt uns allerdings derzeit noch nicht, adäquate Governance-Strukturen zu schaffen, die die sinnvollen regionalen Systemgrenzen von Baumaterialien in den Blick nehmen. Städte sind dafür zu klein.

3. Polyzentrische und grüne Stadt-Land-Systeme

Klimawandelbedingte Extremwetter sind auch in Mitteleuropa bereits spürbar. Die Verwendung von Beton und Asphalt in städtischen Gebieten hat dazu geführt, dass Städte tagsüber Wärme speichern und diese nachts nur langsam wieder abgeben. In vielen Regionen ist die Konsequenz daraus, dass Städte während Hitzewellen kaum mehr bewohnbar sind. Für das Stadtklima ist jedoch die Gesamtwärmespeicherung entscheidend und entsprechend die strukturelle Organisation der gebauten Umwelt für die Lebensqualität von großer Relevanz. Die Kühlung von Städten hängt wesentlich von der Integration von Stadt-Land-Konstellationen ab, das heißt von der Berücksichtigung von Windschneisen oder naturbasierten Lösungen wie Grünkorridoren oder Gebäudebegrünung. Gleiches trifft auf Wasser- und Abwassersysteme zu, die für Extremwetterlagen nicht ausgelegt sind. Naturbasierte Lösungen wie natürliche Versickerung durch Entsiegelung und Begrünung verringern die Anfälligkeit gegenüber Starkregen und haben kühlende Effekte durch Verdunstung. Als Reaktion auf die verheerenden Folgen des Starkregens hat die Stadtverwaltung Kopenhagen zum Beispiel schon 2012 den „Skybrudsplan“ (engl. Cloudburst Management Plan, dt. Wolkenbruch-Plan) erarbeitet, der gesamtstädtische Lösungsansätze zur Reduzierung des Überflutungsrisikos in Kombination mit der Aufwertung des öffentlichen Raumes in der Stadt umfasst. Das Konzept der „Schwammstadt“ macht mittlerweile in vielen Kommunen Schule. Es gilt, Regenwasser möglichst lokal zu halten, um die Infrastruktur zu schonen, Stadtgrün und Biodiversität zu stärken und positive Nebeneffekte wie Verdunstungskühlung auszunutzen. Auch bei der CO2-Bilanz von Städten spielt Stadtgrün mit seinem CO2-Speicherpotenzial eine immer größere Rolle. Naturbasierte Lösungen senken somit Umweltrisiken, dienen als natürliche Kohlenstoffsenken, fördern die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und Ökosysteme10 – und sie generieren gleichzeitig sozioökonomische und gesundheitliche Vorteile, z. B. durch die Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Aufenthaltsorten. Neben naturbasierten Lösungen in Siedlungskernen kann die übergeordnete Stadtstruktur einen bedeutenden Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Polyzentrische Strukturen und Stadt-Land-Konstellationen haben sich in dieser Hinsicht als weitaus besser erwiesen als die herkömmlichen

Typologien.11 Ein zentrales Bestreben sollte daher sein, Städte in Bezug auf ihre Netzwerke und regional-räumlichen Strukturen effizienter zu organisieren und so die Wiederverflechtung der städtischen und natürlichen Systeme zu fördern. Systemisches Denken und Handeln über Sektoren, spezifische Zuständigkeiten und etablierte politisch-räumliche Fassungen hinweg produzieren immer Reibungen und Abwehrreaktionen. Hindernisse und Pfadabhängigkeiten stehen im Weg. Genau deshalb brauchen wir jetzt den Mut zu konkreten Demonstratoren, die prototypische und adaptierbare Ko-Transformationsansätze von Landnutzungen und gebauter Umwelt austesten. Piloten, wie die Verwendung lokaler und biobasierter Baumaterialien, das Rezyklieren von bereits genutzten Baustoffen, das Schließen von (Bau-)Stoffkreisläufen, ohne die soziale Qualität von Gebäuden und Bauprozessen zu vernachlässigen, können visuell und haptisch erfahrbare Wege eines neuen Bauens aufzeigen.

Noch mutiger wäre es auch, unserer globalen Verantwortung gerecht zu werden und beispielswiese mittels einer „Globalen IBA“ sinnvoll in eine planetare Bauwende zu investieren. Unterschiedliche Stadt-Landschafts-Regionen könnten so zu einem globalen Lernnetzwerk verknüpft werden. Die Entwicklung von unterschiedlichen, lokalspezifischen Transformationspfaden könnte in einem Ideen und Konzepte amplifizierenden globalen Kontext erfolgen. Der Nutzen einer „Globalen IBA“ läge vor allem darin, beispielhaft zu zeigen, wie die Bauwende in unterschiedlichen Regionen der Welt unter Zeitdruck, enormer Komplexität und Zielkonflikten gelingen kann. Zudem böte eine Globale IBA außerordentliche Profilierungsmöglichkeiten für das neue und international noch wenig besetzte Politikfeld „Bauwende“. Trotz der regionalen Lösungsansätze, die wir für die Bauwende finden können, haben uns die multiplen Krisen der letzten Jahre – von Pandemie, Ukrainekrieg bis zur Klimakrise – vor allem gelehrt: Lokales Handeln muss aus einem planetaren Verantwortungsbewusstsein heraus gedacht werden. Nur durch einen präzedenzlosen gemeinsamen Kraftakt kann die Utopie einer regenerativen gebauten Umwelt als heilende Kraft für Menschen und den Planeten Wirklichkeit werden.

Der Textbeitrag beinhaltet angepasste Auszüge aus der Veröffentlichung „Regenerative Stadt-Land-Systeme”, veröffentlicht in: IBA Thüringen GmbH (Hg.): StadtLand Perspektiven. Für eine neue Raumkultur, M Books, Weimar 2023, S. 147–156.

Philipp Misselwitz

Prof. Dr. Philipp Misselwitz ist Architekt und Stadtforscher und ist seit 2013 Fachgebietsleiter der Habitat Unit an der Technischen Universität Berlin und Visting Professor an der Universität von Witwatersrand Johannesburg. Als Forscher beschäftigt er sich mit Auswirkungen planetarer, sozial-ökologischer Krisen auf Architektur und Stadtentwicklung. 2021 wurde er Geschäftsführer der Bauhaus Erde gGmbH, die sich der Erarbeitung neuer systemischer Ansätze für klima- und kreislaufgerechtes Bauen und Planen widmet.

1: Edgar G. Hertwich: „Increased carbon footprint of materials production driven by rise in investments“, in: Nature Geoscience, Nr. 14, 2021, S. 151–155.

2: Emily Elhacham, Liad Ben-Uri, Jonathan Grozovski et al.: „Global human-made mass exceeds all living biomass“, in: Nature,Nr. 588, 2020, S. 442–444, https://doi.org/10.1038/s41586-020-3010-5 (12.12.2022).

3: WBGU – Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen: Der Umzug der Menschheit. Die transformative Kraft der Städte, Zusammenfassung, Berlin 2016.

4: Galina Churkina, Alan Organschi, Christopher P. O. Reyer, Andrew Ruff, Kira Vinke, Zhu Liu, Barbara K. Reck, T. E. Graedel und Hans Joachim Schellnhuber: „Buildings as a global carbon sink“, in: Nature Sustainability, Jg. 3, Nr. 4, 2020, S. 269–276; Austin Himes und Gwen Busby: „Wood buildings as a climate solution“, in: Developments in the Built Environment, Nr. 4, 2020.

5: Vera Heck, Dieter Gerten, Wolfgang Licht und Alexander Popp: „Biomass-based negative emissions difficult to reconcile with planetary boundaries“, in: Nature Climate Change, Jg. 8, Nr. 2, 2018, S. 151–155.

6: Hans Joachim Schellnhuber und Philipp Misselwitz: „Bauwende zur nachhaltigen Stadtentwicklung“, in: Veronika Grimm, Joachim Lang, Dirk Messner, Dirk Meyer, Lutz Meyer, Sigrid Nikutta und Stefan Schaible (Hg.): Deutschlands Neue Agenda. Die Transformation von Wirtschaft und Staat in eine klimaneutrale und digitale Gesellschaft | Klimawandel und Digitalisierung werden uns verändern, Berlin 2021.

7: Jim Hart und Francesco Pomponi: „A circular economy: where will it take us?“, in: Circular Economy and Sustainability, Jg. 1, Nr. 1, 2021, S. 127–141.

8: Bernhard Pucher, Thomas Ertl und Günter Langergraber: „Natur-basierte Systeme in der Siedlungswasserwirtschaft“, in: Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft, 2022. https://doi.org/10.1007/s00506-022-00905-1 (12.12.2022).

10: Nadja Kabisch, Niki Frantzeskaki, Stephan Pauleit, Sandra Naumann, McKenna Davis, Martina Artmann et al: „Nature-based solutions to climate change mitigation and adaptation in urban areas: perspectives on indicators, knowledge gaps, barriers, and opportunities for action“, in: Ecology and Society, Jg. 21, Nr. 2, 2016.

11: Yunfei Li, Sebastian Schubert, Jürgen P. Kropp und Diego Rybski: „On the influence of density and morphology on the Urban Heat Island intensity“, in: Nature Communications, Jg. 11, Nr. 1, 2020, S. 1–9.