Leerstehende Industriehallen, verlassene Kaufhäuser oder alte Gasthöfe im Ortskern – fast jede Stadt kennt solche „Problemimmobilien“. Sie sind sichtbare Zeichen des Strukturwandels. Sie belasten das Stadtbild, sind häufig emotional aufgeladen und erfordern bei der Entwicklung besonderes Fingerspitzengefühl. Doch ihre Umnutzung ist komplex: bauliche Hürden, schwierige Eigentumsverhältnisse und ein langer Atem bei der Finanzierung machen die Transformation oft zu einer Mammutaufgabe. Ihre sinnvolle Weiternutzung erfordert ein gutes Verständnis für städtebauliche Zusammenhänge und nicht zuletzt ein nachhaltiges Konzept, das von vielen mitgetragen wird.

Und doch: Aus Problemimmobilien können Leuchtturmprojekte entstehen, wenn die Voraussetzungen stimmen – und wenn die entscheidende Phase 0 sorgfältig gestaltet wird. Der Beitrag beleuchtet am Beispiel der ehemaligen Zementfabrik Alsen in Itzehoe, wie ein jahrzehntelanger Stillstand durch eine gezielte „Phase 0“ – also eine strukturierte Vorbereitungs- und Vertrauensphase – überwunden werden kann. Wir, die BIG Städtebau GmbH, begleiten die Stadt Itzehoe als treuhänderischer Sanierungsträger und städtebaulicher Berater, mit (und auch ohne) Hilfe der Städtebauförderung Bestandsflächen nachhaltig weiterzuentwickeln. Revitalisierung statt Neubau, Innenentwicklung statt Expansion – dieser Anspruch ist nicht der Städtebauförderung allein vorbehalten, sondern Dreh- und Angelpunkt einer zukunftsorientierten Stadtentwicklung. Im folgenden Beitrag wird gezeigt, wie mit Hilfe der Städtebauförderung neue Impulse gesetzt werden und welche Rahmenbedingungen darüber hinaus eine Transformation ermöglichen.

Autor: Tanja Nagelsmeier

BIG Städtebau GmbH

10. September 2025

1. Problemimmobilien als Herausforderung und Chance

Leerstände sind selten nur ein ästhetisches Problem. Sie berühren zentrale Fragen der Stadtentwicklung:

- Städtebauliche Integration: Wie lässt sich ein verfallenes Gebäude oder Areal in die Gesamtentwicklung der Stadt einbinden?

- Identität und Geschichte: Viele dieser Immobilien sind prägende Orte mit hoher Symbolkraft – positiv wie negativ.

- Nachhaltigkeit: Statt Neubau bedeutet Umnutzung Ressourcenschonung, erfordert jedoch hohe Investitionen.

- Partizipation: Unterschiedliche Akteure wie Politik, Verwaltung, Initiativen, Eigentümer haben oft divergierende Interessen.

Aus dieser Gemengelage entsteht ein Spannungsfeld: Problemimmobilien sind einerseits Ballast, andererseits bieten sie die Chance für Leuchtturmprojekte mit Strahlkraft – manchmal auch über die Stadt hinaus.

2. Phase 0 – Fundament für erfolgreiche Transformation

Bevor eine konkrete Planung oder Umsetzung starten kann, braucht es eine strukturierte Vorbereitungsphase:

- Analyse und Klärung: bauliche Substanz, Eigentumssituation, Finanzierungsoptionen, denkmal- und naturschutzrechtliche Vorgaben.

- Dialog und Vertrauen: Verständigung zwischen den wesentlichen Akteuren, besonders nach gescheiterten Vorläuferprozessen.

- Rahmen setzen: realistische Szenarien, zeitlicher Fahrplan, Definition von Verantwortlichkeiten.

Diese „Phase 0“ ist häufig unspektakulär, aber sie entscheidet darüber, ob ein Projekt ins Stocken gerät oder in die Umsetzung kommt. Sie schafft die Grundlage, auf der spätere Investitionen überhaupt tragfähig werden.

3. Fallstudie Zementfabrik Alsen in Itzehoe

Historische Ausgangslage

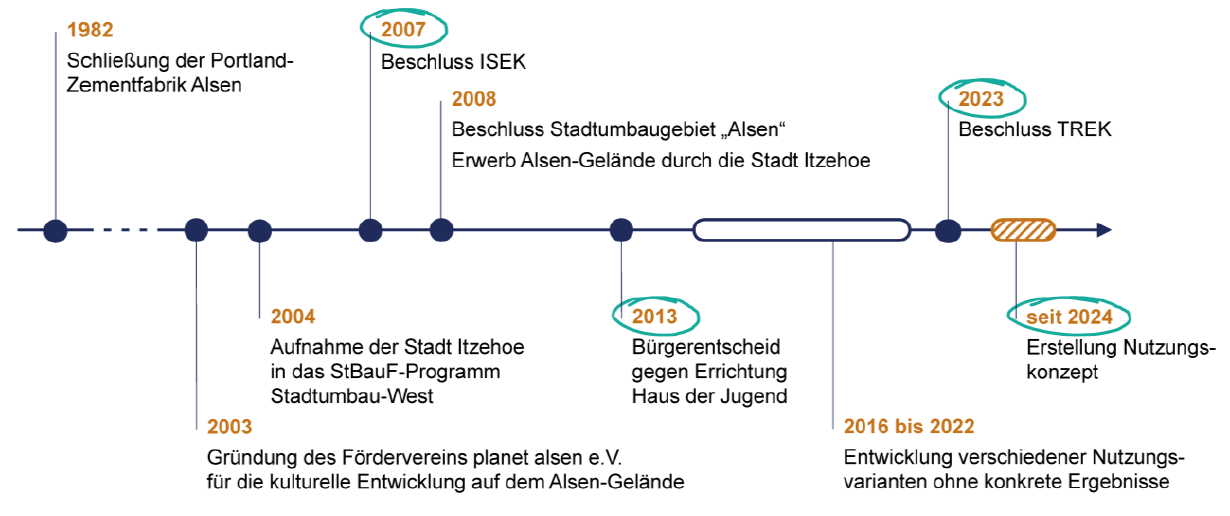

Kaum ein Ort macht die Herausforderungen so deutlich wie das ehemalige Alsen-Gelände in Itzehoe (Schleswig-Holstein). Die Portland-Zementfabrik Alsen prägte mehr als 100 Jahre lang Itzehoe. 1982 kam mit der Stilllegung das Aus für die industrielle Nutzung. Seither liegt das 40 Hektar große Areal weitgehend brach – mit einem beeindruckenden Gebäudebestand, einer markanten Lage an der Stör, aber auch einem massiven Sanierungsbedarf.

Luftbild Alsen-Gelände

Bürgerschaftliches Engagement als Nukleus - Graffiti-Art als Alleinstellungsmerkmal

In den 1990er Jahren erwarben private Investoren Teilflächen, die teilweise für Handel und Gewerbe genutzt wurden. Gleichzeitig wuchs das bürgerschaftliche Engagement: Mit der Gründung des Vereins planet Alsen e.V. im Jahr 2003 wurde ein kultureller Nukleus geschaffen und der entscheidende Impuls für die Entstehung eines Kunst- und Kulturzentrums auf dem Areal gelegt. Der Verein steht seitdem für die kulturelle Sichtbarmachung, die Pflege und den Erhalt von Teilen des Gebäudebestands und des Außengeländes.

Foto: planet Alsen e.V., Graffiti-Szene auf Alsen, Itzehoe (2025)

Inzwischen hat sich auf dem Areal eine lebendige Graffiti-Kultur etabliert. Heute gilt der Ort als international anerkannter Hotspot der Szene und zieht sowohl bekannte Künstlerinnen und Künstlern als auch Interessierte aus aller Welt an. Bereits vor rund 30 Jahren hinterließ der Hamburger Graffiti-Künstler DAIM (bürgerlich Mirko Reisser, *1971) seine ersten Arbeiten auf Alsen. DAIM zählt zu den international renommiertesten Vertretern der Szene. Er ist Mitbegründer des sogenannten „3D-Stils“, bei dem Buchstaben und Schriftzüge mit Hilfe von Licht, Schatten und Perspektive plastisch in den Raum gesetzt werden. Seine Werke sind nicht nur auf Industrieruinen oder Brückenpfeilern zu finden, sondern auch in Galerien, Museen und Sammlungen weltweit.

Auf Alsen spielte jedoch nicht nur die Fassadenarchitektur mit ihrer komplexen Gebäudestruktur eine Rolle. Besonders der ehemalige Schlämmbottich entwickelte sich über die Jahre zu einem ikonischen Ort für großformatige Graffiti-Art. Die kreisrunde Betonarchitektur bot eine außergewöhnliche Fläche für künstlerische Experimente und wurde im Laufe der Jahrzehnte immer wieder neu besprüht. So entstanden übereinanderliegende Schichten von Bildern und Schriftzügen, die den Raum zu einem einzigartigen Zeugnis urbaner Kunstproduktion machen. Der Verein vor Ort hat diese kontinuierliche Transformation mit großer Sorgfalt fotografisch dokumentiert und damit ein wertvolles Archiv der Graffiti-Geschichte geschaffen, das einmalig in seiner Art und weit über die Region hinaus von Bedeutung ist.

Fotos: Impressionen der Graffiti-Szene auf Alsen, Itzehoe (2025)

Ein erster, wichtiger Wendepunkt kam 2004 mit der Aufnahme in das Städtebauförderprogramm „Stadtumbau West“, bis 2007 erfolgte die Erarbeitung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK), als übergeordnete Konzeption. 2008 schließlich der Beschluss der Stadt, das Gelände als Stadtumbaugebiet festzusetzen und zu erwerben.

Blockaden und gescheiterte Konzepte

In den folgenden Jahren wurden verschiedene Konzepte geprüft – vom „Haus der Jugend“ über einen Community Campus mit einer Mischung aus Event-, Büro- und Hotelnutzungen. Keine dieser Ideen wurde realisiert. Das schon weit vorbereitete Vorhaben „Haus der Jugend“ wurde durch einen Bürgerentscheid beendet. Politische Konflikte spitzten sich zu, und das Vertrauen zwischen Verein und Stadtpolitik zerbrach.

Die Folge: ein fortschreitender baulicher Verfall, Nutzungsverbote aus Sicherheitsgründen und ein Gefühl der Frustration bei allen Beteiligten.

Der 2. Wendepunkt

Erst mit einem Wechsel in der Verwaltungsspitze und neuen Akteuren in der Politik und Verwaltung eröffnete sich eine neue Chance. Drei Faktoren erwiesen sich als entscheidend:

- Fördermittel: Mit Mitteln der Städtebauförderung konnten weitere, konkrete Planungsschritte, Konzepte und bauliche Maßnahmen finanziert werden.

- Politische Unterstützung: Mit einem Wechsel in der Verwaltungsspitze und frischem Engagement kam ein neues Miteinander in den Prozess. Verwaltungsspitze und politische Mehrheit bekannten sich klar zum Wert und zur Entwicklung des Areals.

- Überregionale Bedeutung: Das Areal wurde mit seinem morbiden Charme als industrie-kulturelles Erbe anerkannt und erhielt damit Rückenwind über die Stadt hinaus.

Ein Workshop im Rahmen der teilräumlichen Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (TREK) Ende 2022 markierte den Startpunkt für eine neue, konstruktive Zusammenarbeit.

Abbildung: Zeitschiene Stilllegung Zementfabrik bis heute

Herausforderungen im Prozess

Trotz finanzieller Mittel und positiver Dynamik war die Ausgangslage alles andere als einfach.

- Emotionale Altlasten: Mehrfach gescheiterte Umsetzungsversuche haben Misstrauen hinterlassen.

- Bauliche Defizite: Teile des Bestands sind stark geschädigt, öffentliche Nutzung derzeit nicht möglich. D.h. aktuell keine Wahrnehmbarkeit des Geländes und Wegfall der wirtschaftlichen Grundlage des Vereins.

- Eingeschränkter Zugang: Der Verkauf eines Teilareals an die Polizei erschwert die städtebaulich attraktive Anbindung an die Stör.

- Lage: Das Areal liegt verkehrlich gut angebunden, aber am Stadtrand und außerhalb der Innenstadt. Zudem ist das Gelände durch die Stör nur einseitig erreichbar – die Verbindung zum Zentrum muss neu gedacht werden.

- Naturschutz: Baumaufwuchs und Fledermauspopulationen rufen Umweltverbände auf den Plan.

Es stellte sich die Frage, wie der emotional belastete Prozess mit den vorhandenen Akteuren wieder in Gang gebracht werden kann. Die Strategie lautet daher: Schrittweise, transparente Entwicklung statt groß angelegter Masterpläne und Beteiligungsfeuerwerk, die erneut zu Überforderung und Blockaden führen könnten.

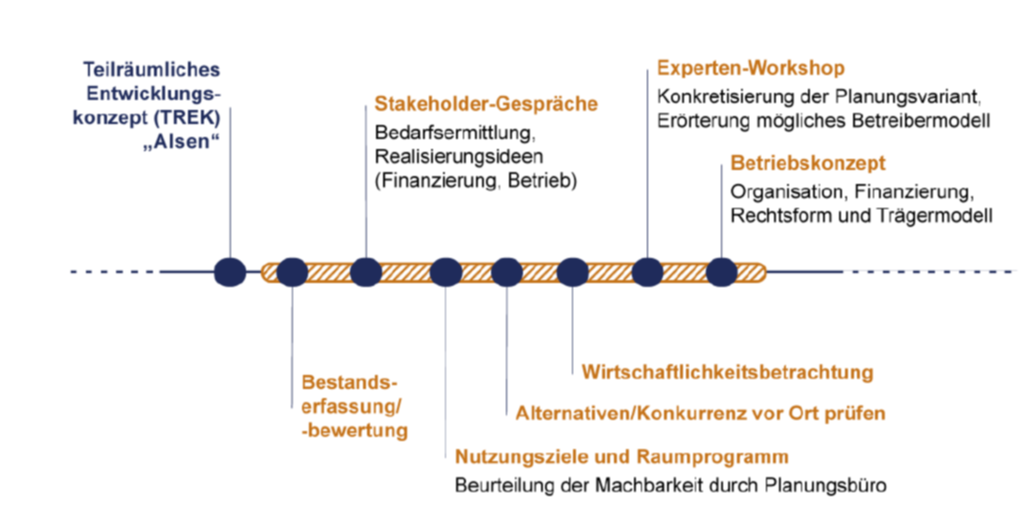

4. Prozessschritte Sommer 2024 bis heute - Sommer 2025

Die Entwicklung des Alsen-Geländes in Itzehoe zeigt, wie ein klarer Fahrplan und gleichzeitig viel Flexibilität entscheidend für den Erfolg eines komplexen Projekts sein können. Von Anfang an war klar: Damit aus der ehemaligen Industriebrache ein lebendiger Ort für Kunst, Kultur und Begegnung werden kann, braucht es nicht nur eine gute Strategie, sondern auch das Zusammenspiel vieler Partner. Die Entwicklung des Alsen-Geländes in Itzehoe erfolgte daher auf der Grundlage eines strategischen Fahrplans, der in enger Abstimmung zwischen der Stadt Itzehoe und dem Sanierungsträger BIG Städtebau erarbeitet wurde. Dabei wurde ein mehrstufiges, iteratives Vorgehen gewählt, das fachliche Analysen, politische Rückkopplung und die Einbindung zentraler Akteure miteinander verknüpft.

Bauliche Analyse

Zu Beginn stand die umfassende bauliche Bestandsaufnahme der Gebäude. Das Architekturbüro BSP Architekten erfasste die Gebäude, glich vorhandene Gutachten ab und bewertete die bauliche Substanz auf Grundlage einer gründlichen Vor-Ort-Bestandsaufnahme. Zusätzliche Fachplanungen wie Lärmgutachten, Baustatik und Brandschutz wurden eingeholt.

Naturschutz

Die Anforderungen des Naturschutzes wurden von Beginn an in den Prozess einbezogen. Da für das Projekt der Abriss eines kleinen Gebäudeteils (Trafohaus) notwendig war, mussten für die dort angesiedelte Fledermauspopulation ein Sommer- und ein Winterquartier auf dem Gelände errichtet und der Umzug durch Fachleute durchgeführt werden.

Dafür war die Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) sowie die Einbindung eines Dipl.-Biologen erforderlich. Zur Umsetzung des Konzeptes mussten zudem ein Bauantrag gestellt und ein Leistungsverzeichnis erstellt werden, wofür Architektur- und Statikleistungen beauftragt wurden. Alle für den Fledermausschutz notwendigen Maßnahmen sind förderfähig – auch dann, wenn sie räumlich nicht unmittelbar im Bereich des Trafohauses liegen.

Stakeholder-Interviews

Mindestens genauso wichtig wie die baulichen Fakten war die Frage: Wer braucht eigentlich was auf Alsen? Um das herauszufinden, gab es über 20 persönlich geführte Stakeholder-Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern aus Verwaltung, Kunst- und Kulturszene, Bildung und Wirtschaft. Die Interviews brachten wertvolle Einblicke in Bedarfe, Ideen und konkrete Vorstellungen, wie Betrieb und Finanzierung aussehen könnten. Daraus ließen sich klare Nutzungsziele ableiten, mögliche Ankernutzungen bestimmen und die Machbarkeit mit ersten planerischen Prüfungen abgleichen. Auf Basis der vielen Gespräche mit den Stakeholdern konnten die Nutzungsvisionen für das Alsen-Gelände deutlich geschärft werden. Dabei ging es nicht nur um die Frage, welche konkreten Angebote entstehen könnten, sondern auch darum, welche Rolle das Areal künftig für die Stadt Itzehoe und darüber hinaus spielen soll.

Der Tenor war dabei erstaunlich eindeutig: Das Alsen-Gelände ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal – nicht nur für Itzehoe, sondern für die gesamte Region. Sein morbider Industriecharme soll erhalten und zugleich sensibel weiterentwickelt werden. Obwohl die Geschichte des Ortes von einer „schmutzigen“ Industriehistorie geprägt ist, wird er von der Stadtgesellschaft positiv wahrgenommen. Begriffe wie „spannend“, „magisch“, „starker Ort“, „außergewöhnliches Potenzial“, „USP“, „Dritter Ort“, „Nukleus“ oder „Experimentierraum“ zeigen, welche emotionale Bindung und welches kreative Potenzial dem Gelände von ganz unterschiedlichen Akteuren und Gruppen zugesprochen wird.

Parallel zu den inhaltlichen Diskussionen wurden auch die grundlegenden Ziele und Prämissen für die künftige Nutzung des Alsen-Geländes herausgearbeitet. Besonders wichtig war dabei der vorsichtige Ausbau der bereits etablierten, niedrigschwelligen und kreativen Nutzung durch den Verein planet Alsen e.V. Das Gelände soll weiterhin als offener Kommunikations- und Kreativort funktionieren – als ein Ort, an dem man sich trifft, gemeinsam feiert und auch mal laut sein darf.

Natürlich mussten auch stadtinterne Alternativen berücksichtigt werden: Gibt es schon vergleichbare Angebote in der Stadt? Wo könnten Überschneidungen oder gar Konkurrenzen entstehen? Einrichtungen wie das Haus der Jugend, das Theater, die Bildungseinrichtungen und die Innenstadt mit ihren Veranstaltungen oder die Aktivitäten der Vereine haben bereits ihre festen Rollen und wurden daher gezielt einbezogen. Das Alsen-Gelände soll diese Angebote nicht ersetzen, sondern ergänzen. Der Fokus liegt daher auf Kooperation und Ko-Kreation, also auf der Schaffung von Synergien.

Nutzungscluster und Raumprogramm

Aus diesen Einschätzungen entstanden konkrete Ankernutzungen in Form von Clustern:

- Museum – mit Schwerpunkten auf Graffiti, Industrie und Historie.

- Kreativwirtschaft – Räume für Produktion, Werkstätten und Ausstellungen.

- Veranstaltungen – von Konzerten bis zu privaten Feiern.

- Bildung und Edutainment – Workshops, Seminare und Lernangebote mit Praxisbezug.

Ergänzend dazu sind auch niederschwellige Angebote vorgesehen, die den Aufenthalt auf Alsen abrunden: eine „Relaxzone“ mit Snack-/Getränkeautomat und Sitzmöglichkeiten, im Außenbereich werden Sport-, Fitness- und Freizeitflächen diskutiert, dazu ein Grillplatz mit Spiel- und Bewegungsangeboten für Kinder sowie die Anbindung an den Radwanderweg – immer mit Blick auf den sensiblen Umgang mit dem Thema Naturschutz. Außerdem Vorricht-, Kühl- und Lagerräume für Caterer, die während der Veranstaltungen genutzt werden können.

So entsteht ein Nutzungskonzept, das die Besonderheit des Ortes betont, vielfältige Angebote bündelt und den Charakter des Geländes zum zentralen Teil der Vision macht.

Abbildung: Nutzungscluster für das Kunst- und Kulturzentrum Alsen

Die Erkenntnisse flossen schließlich in ein erstes, vorläufiges Raumprogramm, das durch BSP Architekten erarbeitet wurde. Im Mittelpunkt stand dabei der Anspruch, den niedrigschwelligen Charakter und morbiden Charme zu erhalten und die Investitionskosten so gering wie möglich zu halten. Deshalb sollte die Bausubstanz nur in dem Umfang instandgesetzt werden, der eine öffentliche Nutzung erlaubt, ohne grundlegende Veränderungen vorzunehmen. Konkret bedeutete das etwa: Veranstaltungsräume wurden auf eine Kapazität von maximal 199 Personen ausgelegt – bewusst unterhalb der Schwelle der Versammlungsstättenverordnung. Das hatte direkte Folgen für Themen wie Brandschutz und Entfluchtung, eröffnete aber gleichzeitig die Möglichkeit, die Entwicklung pragmatisch, kostensensibel und schrittweise anzugehen.

Eine besondere Rolle spielt außerdem die städtebauliche Einbindung. Das Areal soll besser mit der Innenstadt und dem Stadtteil Wellenkamp verknüpft werden – insbesondere für Fußgänger und Radfahrer über das bestehende Wegenetz.

Kommunikation auf allen Ebenen

Parallel dazu blieben die politischen Gremien eng eingebunden: Zwischenergebnisse aus Bestandserfassung, Stakeholder-Beteiligung und Programmdefinition wurden regelmäßig vorgestellt, diskutiert und mit Beschlüssen legitimiert. Ein Höhepunkt des Prozesses war die Informationsveranstaltung direkt auf dem Alsen-Gelände. Zur breiteren Kommunikation und zur Mitnahme von Politik und Stakeholdern präsentierten in den Räumen der ehemaligen Zementfabrik Vertreter des Vereins planet Alsen e.V., der internationale Künstler DAIM, Stadtvertreter, Architekten und Sanierungsträger ihre bisherigen Ergebnisse und Visionen. Ein künstlerisches Rahmenprogramm und ein gemeinsames Buffet sorgten dabei für eine offene und konstruktive Atmosphäre, die auch bei den Stakeholdern und in den politischen Fraktionen eine spürbare Aufbruchstimmung erzeugte.

Ein weiterer zentraler Schritt war die Entwicklung eines Betreibermodells durch die Beratungsfirma METRUM. Im Rahmen dieser Arbeiten wurde die Vision eines Kunst- und Kulturzentrums auf Alsen betriebswirtschaftlich geschärft. Es wurden Fragen zum grundlegenden Gebäudebetrieb, der Disposition der Räumlichkeiten und der Verantwortung für die übergeordnete Vision (Vermarktung und Bespielung) untersucht. Durch Benchlearnings konnten Chancen und Risiken identifiziert werden. Verschiedene Betreibermodelle wurden gegenübergestellt und hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile bewertet. Die Ergebnisse mündeten in konkrete Empfehlungen für den weiteren Planungsprozess.

Abbildung: Prozessschritte 2024 bis 2025

5. Lehren für andere Kommunen

Das Beispiel Itzehoe verdeutlicht, dass es für die Transformation von Problemimmobilien nicht nur technisches und finanzielles Know-how braucht, sondern auch ein Prozessdesign, das Vertrauen schafft und realistische Schritte ermöglicht.

Zentrale Erfolgsfaktoren:

- Phase 0 ernst nehmen: Analyse, Dialog, Realismus – bevor große Beteiligungsverfahren starten.

- Politische Rückendeckung sichern: Ohne klaren politischen Willen drohen Projekte zu scheitern.

- Bürgerschaftliches Engagement einbinden: Vereine und Initiativen sind oft über Jahre die Träger der Idee.

- Fördermittel strategisch nutzen: Städtebauförderung kann Prozesse anstoßen, aber ersetzt kein Gesamtkonzept.

- Transparenz und Kommunikation: Offenheit schafft Glaubwürdigkeit – besonders nach gescheiterten Vorläuferprojekten.

6. Fazit

Problemimmobilien sind keine Ausnahme, sondern vielerorts Realität. Sie fordern Kommunen heraus – finanziell, planerisch und politisch. Gleichzeitig bergen sie das Potenzial, Identität zu stiften und als Leuchtturmprojekte weit über die Stadtgrenzen hinaus zu wirken.

Das Beispiel Alsen zeigt: Entscheidend ist die „Phase 0“. Sie ist die unsichtbare, aber unverzichtbare Grundlage, auf der Transformation gelingt. Wer hier sorgfältig arbeitet, schafft die Basis, um aus einem lange brachliegenden Ort einen lebendigen Zukunftsraum zu entwickeln.

Quellen und weiterführende Literatur

- BIG Städtebau (2024-2025): Eigene Projekterfahrungen, interne Projektberichte und Präsentationen zur Entwicklung des Alsen-Geländes, Itzehoe/Hamburg.

- Stadt Itzehoe (2007): Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK).

- Stadt Itzehoe (2022/23): Teilräumliches Entwicklungskonzept (TREK).

- BSP Architekten (2025): Bestandserfassung und Nutzungsvision.

- METRUM (2025): Mögliche Betreibermodellvarianten für das Kunst- und Kulturzentrum Alsen (ENTURF)