Die Kriterien, die einer Entscheidung über Bestandserhaltung oder Abriss eines gebauten Objekts zugrunde liegen (sollten), stehen zueinander in komplexen Wirkungszusammenhängen. Es bedarf also einer integrierten Betrachtungsweise. Angesichts der Differenziertheit der jeweiligen örtlichen Rahmenbedingungen gibt es keine Patentrezepte. Die Konfiguration des „Kriterienbündels“ und die Gewichtung einzelner Faktoren werden darüber hinaus beeinflusst von (gesellschaftlichen) Werthaltungen und zeitspezifischen Sachverhalten. Der Beitrag schildert am Beispiel des Projekts „Höfe am Brühl“ in Leipzig Aspekte dieser Thematik und stellt daraus resultierende Schlussfolgerungen thesenartig zur Diskussion.

Das „Für und Wider“ des Abrisses von Gebäuden war auch in der Vergangenheit oft Gegenstand heftiger Diskussionen in der (Stadt-) Gesellschaft. Dabei bestimmten im wesentlichen baukulturelle und/oder historische Aspekte sowie Fragen der Auswirkungen auf das Stadtbild den Diskurs. Relativ jungen Datums ist die Auseinandersetzung mit den mit einem eventuellen Abriss verbundenen Konsequenzen auf den Klimawandel, insbesondere bezüglich der Auswirkungen auf die (globale) CO2-Bilanz. Die Baukulturberichte „Erbe - Bestand - Zukunft“ (2018/19) und in noch stärkerem Maß „Neue Umbaukultur“ (2022/23) der Bundesstiftung Baukultur oder der von einer Reihe von Architektur- und Stadtplanungsinstitutionen / -akteuren unterzeichnete „Offene Brief“ an die vormalige Bundesbauministerin Geywitz mit der Forderung nach einem sogenannten „Abriss-Moratorium“, dokumentieren diese Entwicklung. Das sowieso schon nicht einfach gestaltete Kriteriengerüst ist demzufolge noch komplexer geworden. Hinzu kommt außerdem das entsprechend der jeweiligen situationsbedingten Gegebenheiten variierende Gewicht der einzelnen Kriterien bei der Entscheidungsfindung. Es gibt also, wie meist bei Themen der Stadtentwicklung, keine einfachen Patentrezepte. Ausschlaggebend ist vielmehr die Situation im Einzelfall.

Es gibt also, wie meist bei Themen der Stadtentwicklung, keine einfachen Patentrezepte. Ausschlaggebend ist vielmehr die Situation im Einzelfall.

Ein solcher soll im Folgenden mit der Darstellung des Projektes „Höfe am Brühl“ in Leipzig geschildert werden, verbunden mit dem Versuch, einige Folgerungen genereller Natur in die Diskussion einzubringen.

Der Verfasser war als Beigeordneter für Stadtentwicklung und Bau in Leipzig von 2006 bis 2013 in das Geschehen involviert. Bei allem Bemühen um Objektivität ist also ein subjektives Moment nicht auszuschließen. Der Maxime von Egon Friedell folgend, man solle „nur von dem reden, was man überwunden hat“, wobei für die „Überwindung“ die Zeit ein wesentlicher Faktor sei, erscheint es angesichts der mehr als 10 Jahre, die seit Fertigstellung des Projektes vergangen sind, vertretbar, einen solchen Versuch zu unternehmen.

2. Der Ort und seine Historie

Der „Brühl“ bildet den nördlichen Teil der mit einem Ausmaß von ca. 600 m x 800 m sehr kompakten Leipziger Innenstadt. Der Richard-Wagner-Platz im Westen des Bereichs und „Am Halleschen Tor“ im Osten sind wichtige Eingangstore. Er grenzt an den südwestlich anschließenden „Geburtskern“ der Stadt am Matthäikirchhof an. In diesem Gebiet trafen sich die überregionalen Handelswege „Via Regia“ und „Via Imperii“. Damit lag hier eine der Keimzellen für die über Jahrhunderte zunehmende Bedeutung von Leipzig als Handelszentrum von globalem Rang. In diesem Kontext entwickelte sich der Brühl zu einem der weltweit führenden Zentren des Pelzhandels, eine Entwicklung, die mit der Vertreibung und Vernichtung jüdischer Bürgerinnen und Bürger auch in Leipzig sowie infolge der mit dem Ende des Zweiten Weltkrieg verbundenen Konsequenzen ein abruptes Ende fand. Für die Liebhaber klassischer Musik ist der Bereich insofern von Bedeutung, als auf dem Grundstück Brühl 3 das Geburtshaus von Richard Wagner stand.

Die überwiegend gründerzeitliche Bausubstanz fiel zum großen Teil den Bombenangriffen zum Opfer, so blieben u. a. vom Kaufhaus (Architekt: Emil Franz Hänsel, 1908), westlich angrenzend an den heutigen Richard-Wagner-Platz, nur Reste der Fassade erhalten. Sie wurden in den fünfziger Jahren in den wiedererrichteten Kaufhausbau („Konsument-Warenhaus“) integriert, aber mit einer von dem Leipziger Künstler Harry Müller konzipierten Metallfassade verkleidet, die im Volksmund zu der Bezeichnung „Blechbüchse“ für das

Objekt führte und zu einem Identifikationsmerkmal des Ortes wurde. An das Konsument-Warenhaus mit einem angeschlossenen Bürotrakt war ein Gebäudekomplex mit drei 10-geschossigen Wohnscheiben mit einer Mittelgang-Erschließung auf einem im Erdgeschoss durchgängigen Sockel mit Dienstleistungseinrichtungen, in industrieller Bauweise errichtet, angefügt. Eigentümer war die städtische Leipziger Wohnungsbaugesellschaft (LWB)

3.Die Situation um die Jahrtausendwende

3.1 Einwohnerentwicklung und Wohnungsmarkt

Leipzigs Einwohnerzahl hatte sich trotz der kurzen „Boomtown - Phase“ nach 1990 in der 1. Hälfte der Neunzigerjahre von knapp 600.000 Einwohnern durch Fern- und Nahabwanderung sowie sinkende Geburtenraten auf ca. 460.000 Einwohner verringert. Gleichzeitig entstanden aber aufgrund von Fehleinschätzungen von Investoren, die noch durch Fehlanreize der öffentlichen Hand (u.a. erhebliche Steuererleichterungen mit der „Gießkanne“) und ein weitgehendes Versagen der Regionalplanung befeuert wurden, in Leipzig und der stadtnahen Peripherie ca. 30.000 Wohnungen neu. Hinzu kamen neue Büroflächen in erheblichen Größenordnungen. Ein dramatischer Leerstand bei Wohn- und Büroflächen sowohl in den im Wesentlichen aus der „Gründerzeit“ stammenden Altbaubeständen als auch in der seit Ende der sechziger Jahre das Neubaugeschehen bestimmenden „Platte“ sowie im Neubau waren die Folge. Leipzig mutierte in den Medien von der der „Boomtown“ zur „Leerstandshauptstadt“ (Bartetzky, 2015). Der Ende des Jahrtausends zu verzeichnende Einwohnerzuwachs auf knapp 500.000 war vor allem Eingemeindungen von Stadtrandgemeinden geschuldet, auch wenn die Strategien zur Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie zur nachhaltigen Entwicklung der Stadt erste Erfolge zeitigten. Im Jahr 2000 betrug die Leerstandsquote bei ca. 62.000 leerstehenden Wohnungen ungefähr 18 %. Im unsanierten Alt- und Plattenbau betrugen laut Mietspiegel 2001 die Nettomieten zwischen 2,20 € und 3,20 €/m² und im Neubau ca. 6 €/m² (Stadt Leipzig 2004).

"Haus zu verschenken"

Die Situation war nicht leipzigspezifisch sondern betraf so oder ähnlich alle 5 „neuen“ Bundesländer. Dies war Grund genug, auf Bundesebene eine Kommission „Wohnungswirtschaftlicher Strukturwandel in den neuen Bundesländern“ unter dem Vorsitz des früheren Oberbürgermeisters von Leipzig, Hinrich Lehmann-Grube, einzusetzen. Sie konstatierte u.a. einen seit Ende der Neunzigerjahre „dramatisch“ angestiegenen Wohnungsleerstand, insbesondere im „industriell gefertigten Wohnungsbestand“. Als ein Gegenmittel wurde ein (finanziell geförderter) Abriss von ca. 350.000 Wohneinheiten vorgeschlagen (Deutscher Bundestag 2001).

Die Empfehlungen waren bekanntlich eine der Grundlagen für die Konzeption des Förderprogramms „Stadtumbau Ost“, das nach seiner Implementierung auch in Leipzig Anwendung fand. So wurden zwischen 2003 und 2006 ca. 5500 Wohnungen vor allem im Bereich der industriell gefertigten Wohnbauten „rückgebaut“.

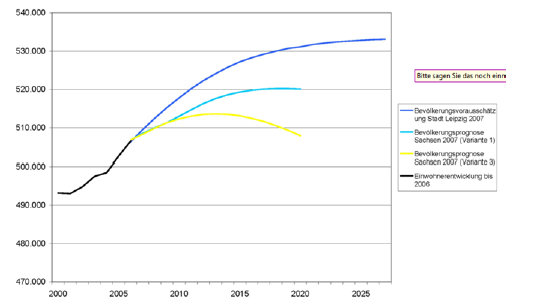

Infolgedessen ging die Stadt Leipzig noch bei Erstellung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) (2007-2009) für den Zeitraum bis 2025 von einem nur moderaten Wachstum auf 535.000 Einwohner aus, während der Freistaat Sachsen zur gleichen Zeit in einer Bevölkerungsprognose für diesen Zeitraum in seiner „optimistischen“ Variante ab ca. 2020 eine Stagnation bei ca. 520.000 Einwohnern prognostizierte und in seiner „pessimistischen“ Variante sogar ab 2015 einen erneuten Bevölkerungsrückgang auf unter 510.000 Einwohnern als denkbar ansah (Stadt Leipzig, siehe Abbildung). Demzufolge formulierte das wohnungspolitische Konzept: „Leipzig wird auch zukünftig einen sehr entspannten Wohnungsmarkt haben. … Durch die positive Bevölkerungsentwicklung und die zunehmende Zahl an Haushalten wird sich der Leerstand marktbedingt leicht verringern. Eine grundsätzliche Veränderung der Leerstandsproblematik ist jedoch nicht zu erwarten, … „(Wohnungspolitisches Konzept und Wohnraumversorgungskonzept 2009).

Quelle: Stadt Leipzig

3.2 Einzelhandel

Parallel zur Nahabwanderung entstanden im Einzelhandelsbereich, also einer der wesentlichen Leitfunktionen der Innenstadt, allein bis 1993 ca. 250.000 m² Verkaufsfläche in diversen großflächigen Handelsagglomerationen, begünstigt durch die schon angesprochene auch in diesem Bereich kaum vorhandene Steuerung seitens der Raumordnung, jenseits der Stadtgrenze. Trotz erheblicher Anstrengungen zur Attraktivitätssteigerung des Zentrums, insbesondere durch die Wiederbelebung des prägenden Systems der Handelspassagen mit der Mädler-Passage als herausragendem Objekt, war unter anderem die Kaufkraftbindung des Oberzentrums Leipzig unterdurchschnittlich. So betrug die Zentralitätskennziffer noch 2008 nur ca. 100, im Vergleich zu ungefähr gleich großen Städten wie Hannover (ca. 135) oder Bremen (ca. 125) (Weidner/Korzer 2014).

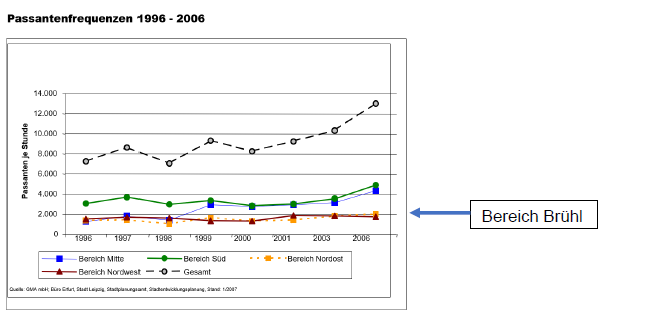

Gerade im Bereich des “Brühl“ und der angrenzenden Hainstraße, letztere zu Zeiten der DDR ein stark frequentierter Einkaufsbereich, waren erhebliche Kundenfrequenzrückgänge und in der Folge Leerstände und eine unattraktive Sortimentsstruktur („1- € - Shops“) zu verzeichnen.

Quelle: Stadt Leipzig

Quelle: Stadt Leipzig

4.Entscheidungs- und Planungsprozess

Allein schon die Einzelhandelssituation verursachte zunehmenden Handlungsdruck, da im Hinblick auf die oberzentrale Bedeutung Leipzigs eine sich fortsetzende „Trading-down-Entwicklung“ eines auf Grund seiner Historie und seiner räumlichen Lage so bedeutenden Innenstadtbereiches erhebliche funktionale und strukturelle Probleme für wachsende Teile der Innenstadt befürchten ließ.

Eine erste Machbarkeitsstudie 1998 im Auftrag der LWB favorisierte einen Abriss der Wohnriegel mit der Begründung, dass die Sanierungskosten der Bestandsbebauung in etwa gleichzusetzen seien mit den Kosten einer Neubebauung, die in Anlehnung an den historischen Stadtgrundriss erfolgen könnte (sollte). Gegen diese „radikale Lösung“ erhob sich jedoch Widerstand, insbesondere aus Teilen der Leipziger Architektenschaft, deren wesentliches Argument die architektonische Qualität des Komplexes war. Eine Sichtweise, die auch im politischen Raum ein positives Echo fand. Der Aspekt des Klimawandels oder gar der CO2-Bilanz spielte dagegen keine Rolle.

Im Ergebnis der Diskussion wurde Mitte 1999 eine Planungswerkstatt mit sieben namhaften Architekturbüros durchgeführt. Zu den Inhalten der Aufgabenstellung gehörte der Erhalt der Wohnriegel. Das Konzept des Münchner Büros Steidle und Partner überzeugte am meisten. Es sah eine Weiterentwicklung des Objektes durch zusätzliche Geschossflächen zwischen den 3 Wohnriegeln vor. Das Büro wurde mit einer weiteren Durcharbeitung des Konzeptes in Form eines Masterplans beauftragt.

Der bei der Präsentation der Konzepte noch formulierte Optimismus hinsichtlich einer baldigen Realisierungsmöglichkeit erhielt jedoch in der Folgezeit, insbesondere vor dem Hintergrund der oben kurz skizzierten Entwicklungen am Immobilienmarkt, einen erheblichen Dämpfer, sodass Mitte des Jahres 2002 Stadt und LWB verkündeten, nunmehr einen Komplettabriss mit nachfolgendem Neubau eines Einkaufszentrums zu verfolgen. Die Realisierung sollte durch einen noch zu findenden Investor geschehen. Die gegen den Abriss erneut vorgebrachte Kritik vor allem aus der Architektenschaft hatte diesmal keinen Erfolg. Im Frühjahr 2003 wurde der Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan gefasst, der nach Satzungsbeschluss die Genehmigungsgrundlage für einen multifunktionalen, gegliederten Gebäudekomplex bilden sollte.

Zumindest die Vorlage zum Aufstellungsbeschluss lässt eine intensivere Auseinandersetzung mit der Abrissthematik nicht erkennen. Vielmehr standen vor dem Hintergrund der damals gegebenen aktuellen Situation (siehe oben) offensichtlich die Aspekte der Attraktivitätssteigerung der nördlichen Innenstadt sowie die wirtschaftlichen Belange im Vordergrund. Auch die Anknüpfungsmöglichkeit an die Gebäudestrukturen vor der Zerstörung in Höhe und die Kubaturen begrenzenden Baufluchten durch die Neubebauung wurden als positive Chancen genannt.

Die mehrjährige Investorensuche fand erst 2006/2007 nach einem Investorenwettbewerb, bei dem die mfi Management für Immobilien GmbH (mfi) letztendlich ausgewählt wurde, ihren Abschluss. Ungefähr zeitgleich verließ Karstadt die „Blechbüchse“ und bezog einen Standort im Süden der Innenstadt. 2007 erfolgte auch der Realisierungswettbewerb zur Findung der architektonischen Gestalt des Komplexes mit dem Berliner Architekturbüro Grüntuch Ernst als Sieger. Die globale Finanzkrise 2008 führte zwar zu Verzögerungen, stoppte das Projekt aber letztendlich nicht.

Der Bebauungsplan wurde im September 2009 vom Stadtrat als Satzung beschlossen, parallel erfolgte der Abschluss eines begleitenden städtebaulichen Vertrages. Die Eröffnung der „Höfe am Brühl“ fand im September 2012 statt.

Exkurs zum Bebauungsplanverfahren Das Projekt zeigt auch, dass das Planungsrecht in seiner aktuellen Fassung (resp. in der im ersten Jahrzehnt des Jahrtausends geltenden) durchaus zügige Verfahren auch bei komplexen Vorhaben ermöglicht und dass die formale Dauer des Verfahrens nicht zwingend identisch ist mit den tatsächlichen Abläufen. Im vorliegenden Fall erfolgten zwar, wie dargestellt, der Aufstellungsbeschluss im Jahr 2003 und der Satzungsbeschluss 2009, sodass das Verfahren formal 6 Jahre in Anspruch nahm. Tatsächlich konnte aber sinnvollerweise erst nach Auswahl des Investors und Durchführung des Architekturwettbewerbes am Bebauungsplan gearbeitet werden, um sachgerechte Festsetzungen treffen zu können. Dies war ab Ende 2007 der Fall. Damit ergibt sich eine reale Verfahrensdauer von ca. 2 Jahren! Ermöglicht wurde dies durch qualifizierte Kräfte in der Stadtverwaltung, Einschaltung eines auf Bauleitplanfragen spezialisierten externen Büros insbesondere bei juristischen Aspekten, eine stringente Organisation der Verfahrensabläufe und eine im Wesentlichen funktionierende Zusammenarbeit der Beteiligten. |

Betrachtet man die heutige Situation im Bereich „Brühl“ lässt sich feststellen, dass sich die Erwartung, mit dem Projekt neue Impulse für die Entwicklung der nördlichen Innenstadt zu setzen, erfüllt hat. Schon während der Bauphase war ein wachsendes Interesse von weiteren Investoren an Aktivitäten insbesondere im Handelsbereich sowohl im Bestand als auch durch Neubau spürbar. Vor allem die Hainstraße aber auch der Brühl selbst sind heute wieder gut frequentierte Einzelhandelslagen, die einen wichtigen Beitrag zur Attraktivität der Leipziger Innenstadt leisten. Dies ist umso mehr von Bedeutung, als die Schließung des Karstadt-Standorts im Süden der Innenstadt aufgrund eines inzwischen mehrere Jahre währenden eher attentativen Verhaltens des Eigentümers bei der Transformation der Immobilie der Innenstadt erheblich schadet. Zwar spüren auch die „Höfe am Brühl“ den generell in der Bundesrepublik schon seit langem stattfindenden Strukturwandel im stationären Einzelhandel, doch ist es den Betreibern bisher gelungen, durch entsprechende Anpassungsaktivitäten erfolgreich darauf zu reagieren. Inwieweit eine kürzlich bekannt gewordene Überlegung des aktuellen Eigentümers Unibail-Redamco-Westfield Germany (aus mfi hervorgegangen), ein Immobilienpaket, dass auch die „Höfe am Brühl“ enthält, zu veräußern, zukünftig Veränderungen mit sich bringt, lässt sich zur Zeit nicht absehen.

Die "Blechbüchse"

Hainstraße aktuell

5. Einschätzungen im Rückblick

Angesichts der erreichten Stärkung der Einzelhandelfunktion im nördlichen Innenstadtbereich war die Entscheidung, in diesem Bereich zusätzliche Verkaufsflächen zu ermöglichen, offensichtlich richtig. Auch hieran hatte es Kritik gegeben (allerdings auch nicht wenige Befürworter).

Somit stellt sich vor allem die Frage, inwieweit es notwendig oder aber mindestens vertretbar war, die vorhandene Bausubstanz weitgehend zu beseitigen und einen Neubaukomplex zu errichten. Dabei können hier nur einige zentrale Aspekte angesprochen werden, inhaltliche „Lücken“ werden also bewusst in Kauf genommen.

Bei einer „Ex-Post-Betrachtung“ in Kenntnis der seit Anfang des letzten Jahrzehnts stattgefundenen dynamischen positiven Bevölkerungsentwicklung mit entsprechenden Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt und unter Einbeziehung des aktuellen Diskussionsstandes zum Thema Klimawandel im Allgemeinen und der Bedeutung der CO2-Bilanz des Bausektors im Besonderen ist nicht auszuschließen, dass heute das Pendel zugunsten einer Weiterentwicklung des Bestandes, zum Beispiel unter Zugrundelegung des Konzeptes des Büro Steidle und Partner, ausschlagen würde.

Eine grundsätzliche Bereitschaft hierzu war ja noch 1999 durchaus gegeben. Angesichts der aktuellen Situation am Wohnungsmarkt mit ihren Engpässen generell, in der aber auch kleinere Wohnungen speziell nachgefragt werden, könnte dies heute zur Folge haben, dass zum einen geringere Eingriffe in die Bausubstanz und damit geringere Sanierungskosten möglich wären, und zum anderen die heute gegebene Nachfrage nach solchen Wohnungen auch durchaus eine zufriedenstellende Rendite durch die Mieteinkünfte erwarten lässt. Damit könnten zwei wichtige Voraussetzungen für die Wirtschaftlichkeit des Projektes gegeben sein. Hinzu käme als weiterer wichtiger Aspekt die ohne Zweifel im Sinne des Klimawandels sehr viel günstigere CO2-Bilanz des so konzipierten Projektes.

Legt man nun aber bei der Betrachtung die Rahmenbedingungen des Zeitraums zwischen 2000 und2010 zugrunde, wird es sehr viel komplizierter und erfordert daher eine intensivere Auseinandersetzung.

Alle Daten zur Bevölkerungsentwicklung ließen, wie oben skizziert, selbst in der vergleichsweise „optimistischen“ Variante der Stadt Leipzig Ende des Jahrzehnts ein maximal moderates Wachstum erwarten. Demzufolge lautete die durchaus substanzielle Frage, wie es gelingen kann, den Wohnungsleerstand zu reduzieren und wieder Verhältnisse am Wohnungsmarkt zu schaffen, die zumindest moderate Renditeerwartungen befriedigen und damit insbesondere die Wohnungsinstandhaltung und -modernisierung im erforderlichen Rahmen gewährleisten. Neben den wirtschaftlichen Aspekten des Leerstandes galt es auch, dem verheerenden Eindruck der im gesamten Stadtgebiet leerstehenden Objekte auf das Stadtbild zu begegnen. Im Falle Leipzigs geraten diese Bilder zunehmend in Vergessenheit wie man immer wieder feststellt, sind aber durchaus in einer Reihe von Städten der neuen Bundesländer, die nicht am Wachstum der vergangenen Jahre partizipieren konnten, nach wie vor aktuell. Das oben angesprochene in diesem Zeitraum neu aufgelegte Stadterneuerungsprogramm “Stadtumbau Ost“ war ein weitgehend positiv wahrgenommener Ansatz, den Kommunen ein Instrument zur Problembewältigung an die Hand zu geben. Nicht ohne Grund wurde nachfolgend ein Programm „Stadtumbau West“ für die alten Bundesländer aufgelegt.

Vor diesem Hintergrund stellte bei diesem Projekt (und stellt ggfs. auch heute in ähnlichen Fällen) unter solchen Rahmenbedingungen ein „Warten auf bessere Zeiten“ tendenziell eine problematische Herangehensweise insbesondere in auch perspektivisch stagnierenden oder sogar von Bevölkerungsrückgang betroffenen Kommunen dar. Länger andauernder Leerstand prägt die Umgebung nachteilig und birgt so die Gefahr, sich in die Umgebung „hinein zu fressen“ mit kumulativer Wirkung. Ab einem bestimmten Zeitpunkt des Prozesses ist eine „Schrottimmobilie“ entstanden, deren Beseitigung sogar erstrebenswert ist.

Ab einem bestimmten Zeitpunkt des Prozesses ist eine „Schrottimmobilie“ entstanden, deren Beseitigung sogar erstrebenswert ist.

Hinzu kam die finanziell sehr angespannte Situation von „Mutter“ Stadt und „Tochter“ LWB. Die Aufsichtsbehörden forderten, indem sie dem kurzfristig orientierten Ziel eines Haushaltsausgleichs absolute Priorität gegenüber mittel- und langfristig angelegten Entwicklungszielen gaben (was nach wie vor bundesweit häufig anzutreffen ist), einen strikten Konsolidierungskurs. Teil dieser Konsolidierung war der Auftrag an die LWB, durch Kostenreduzierungen und Einnahmeverbesserungen Beiträge zu liefern. Eine Veräußerung des Objektes „Brühl“ an einen Investor leistete beides. Sie eliminierte einen (zumindest bei kurzfristiger Betrachtung) Kostenfaktor und generierte (nicht unerhebliche) Einnahmen.

Bleibt noch der Aspekt der baukulturellen Wertschätzung eines fraglos bemerkenswerten Zeugnisses der Architektur der sechziger Jahre der DDR. Hierzu ist erst einmal anzumerken, dass im fraglichen Zeitraum die Wertschätzung der Ergebnisse der „Nachkriegs-Moderne“ in der Bundesrepublik generell, so auch in den Neuen Bundesländern, und insbesondere des seriellen Bauens der sechziger und siebziger Jahre im Vergleich zu heute nicht sehr stark ausgebildet war. Insofern war es schon ein bemerkenswerter Erfolg der BefürworterInnen des Bestandserhalts am Brühl und seiner Weiterentwicklung, dass 1999 der Workshop unter Zugrundelegung eben dieses Zieles durchgeführt wurde und es aufgrund der Ergebnisse anschließend das für einen gewissen Zeitraum verfolgte Anliegen war, entsprechend zu verfahren. Allerdings gab es, wie oben bereits angedeutet, in der Leipziger Architektenschaft durchaus auch Befürworter des Abrisses, von denen einige damit die Hoffnung auf eine Wiederherstellung, zumindest aber Annäherung an die Baustrukturen der Gründer-/Vorkriegszeit verbanden. Dies mag mitursächlich dafür gewesen sein, dass nach dem 2002 verkündeten erneuten „Strategiewechsel“ in Richtung Abriss die Intensität der Kritik überschaubar war.

Wesentliche Argumente der Kritik waren die Zerstörung preiswerten Wohnraums, eine funktionale Verödung der Innenstadt (Schwächung der Wohnfunktion) und Konkurrenz für die bestehenden Einzelhandelsbetriebe (Bartetzky, 2015). Alle drei Belange waren (und sind) zweifellos bedenkenswert. Es kann in diesem Rahmen nur stichwortartig auf sie eingegangen werden. Angesichts der oben skizzierten Situation am Wohnungsmarkt im Entscheidungszeitraum stellte sich die Frage des Verlusts preiswerten Wohnraums im Unterschied zur heutigen Situation in Leipzig, wenn überhaupt, dann mit sehr viel geringerer Relevanz. Auch im Hinblick auf die Einzelhandelsthematik gab es durchaus plausible Argumente für die Schaffung eines zusätzlichen Angebotes (s.o). Bezüglich der Wohnfunktion ist zu konzedieren, dass, obwohl auf 10 % der Geschossfläche des neuen Objektes Wohnungen entstanden, durch die Reduzierung der Wohnungsanzahl eine gewisse Schwächung eintrat, die aber, auch hier wieder vor dem Hintergrund der allgemeinen Rahmenbedingungen sowie nach wie vor vorhandener größerer Wohnobjekte in der Innenstadt, als vertretbar angesehen wurden.

Bemerkenswert erscheint aus heutiger Sicht, dass bestimmte ökologische Aspekte, also gerade die Frage des Umgangs mit der „grauen Energie“ und damit der CO2-Bilanz von Abriss und Neubau, weder auf Seiten der Kritik noch bei Verwaltung, Politik und in der Bürgerschaft eine nennenswerte Rolle spielten. Insofern spiegelt die Diskussion die damalige Situation in der Bundesrepublik generell wider. Im Vordergrund standen die Reduzierung der Neuinanspruchnahme von Flächen für Siedlungs -und Verkehrswegebau („30 ha-Ziel“), die Energieerzeugung (Photovoltaik, Windkraft), Baumaterialien im Neubau und die Wärmedämmung (letztere mit teilweise zweifelhaften Ergebnissen) sowie Fragen des Recyclings. So sprach z.B. die Studie des Wuppertal Instituts „Zukunftsfähiges Deutschland in einer globalisierten Welt“ vom „Bauwerk als Bergwerk“ (BUND 2008).

6. Thesenhafte Schlussfolgerungen zur Diskussion

- Eine zentrale Rahmenbedingung ist eine hinsichtlich des Ziels der Bestandserhaltung positive mentale Einstellung in der Gesellschaft allgemein aber vor allem auch in Fachkreisen, Politik, Bürgerschaft sowie bei wirtschaftlichen Akteuren. Auch wenn erfreulicherweise festzustellen ist, dass eine positive Einstellung gegenüber einer größeren Wertschätzung des baulichen Bestandes aktuell an Breite gewinnt, sind Steigerungsnotwendigkeiten nicht zu verkennen. So wird in Leipzig derzeit die Zukunft zweier bemerkenswerter Bauten aus der DDR-Zeit (Vogelfreiflughalle im Leipziger Zoo und Halle 7 auf der „Alten Messe“) diskutiert. Immerhin gibt die zunehmende Diskussion insbesondere auch in der Zivilgesellschaft bei Abrissvorhaben Hoffnung. Die zu verzeichnende Zunahme an Veröffentlichungen zu dem Thema unterstützt den Diskurs. Und, mancher wird sagen: „typisch deutsch“, ein „Verband für Bauen im Bestand (BiB)“ ist inzwischen auch gegründet.

Eine nicht unwesentliche Gefährdung für Bauten der „Moderne“ stellt der nicht selten anzutreffende Wunsch nach Kreierung eines historisch anmutenden Quartiersgrundrisses mit einer nostalgischen Formensprache der Fassaden bei den Neubauten dar. Frankfurt mit der neuen „Altstadt“ nach Abriss des technischen Rathauses und Potsdam mit dem Quartier „Potsdamer Mitte“ nach Abriss der Fachhochschule sind nur 2 Beispiele dieser Tendenz.

- 11

1 - Die Historie des Projektes „Brühl“ zeigt auch, wie vergleichsweise rasch sich gleichzeitig Werthaltungen weiterentwickeln können und damit Veränderungen auch im Hinblick auf ihre Resonanz in der Gesellschaft unterworfen sind.

- Dem Fachdiskurs kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu, so auch im Hinblick auf die Akzeptanz für den sorgfältigen Umgang mit den baulichen Beständen. Gefordert sind Forschung und Lehre, Fachinstitutionen und Fachverwaltungen, jeweils in ihrem Wirkungsbereich.

- Von besonderer Bedeutung sind Forschung und Lehre. Die Curricula von Hochschulen und Universitäten bedürfen der entsprechenden Weiterentwicklung. Die im April 2024 im Rahmen des 8. Hochschultages entwickelten Basler Thesen zur Bedeutung der Hochschulen für eine transformative Planungskultur, die Dresdner Erklärung zu einer klima- und sozialgerechten Bauwende der Dekane- und Abteilungsleiterkonferenz für Architektur, Raumplanung und Landschaftsarchitektur (DARL) vom April 2024 sowie die Resolution für eine Anpassung von Studium und Lehre in Architektur des Fachbereichstages Architektur (fbta) der Architekturstudiengänge an Schulen für angewandte Wissenschaften in Deutschland (Helsinki-Resolution) vom Juni 2025 geben hierzu bereits Hinweise. In jedem Fall sind angesichts der zu erwartenden Aufgaben in stärkerem Umfang als bisher zumindest Grundkenntnisse zu ökologischen, ökonomischen und juristischen Sachverhalten erforderlich.

- Bestandsentwicklung benötigt entsprechende Steuerungsinstrumente. So begrüßenswert konsensorientierte Lösungen sind zeigt die Praxis, dass die Investorenseite nicht immer trotz guter Argumente zu überzeugen ist, auch im Sinne des Gemeinwohls einer Bestandsentwicklung Priorität einzuräumen.

Desweiteren bedarf es einer stärkeren Regulierung bei der Entwicklung von Neubaugebieten. Eine Konkurrenz „der grünen Wiese“ führt zu Leerstand im Bestand wie die zahlreichen Beispiele aus den neunziger Jahren in den neuen Bundesländern zeigen. Insofern konterkarieren eine Reihe der aktuellen Überlegungen zur Novellierung des Baugesetzbuches (BauGB) - der sogenannte“ Bauturbo“ - eine Umsetzung des Ziels der Bestandsentwicklung in hohem Maß.

Gleiches gilt für die Verbesserung von Abschreibungsmöglichkeiten im Neubau mit der „Gießkanne“. Auch diesbezüglich kann man die Konsequenzen bei den Fehlentwicklungen der Siedlungsentwicklung der Neunzigerjahre ablesen. - Die Umsetzung des Ziels des Primats für die Bestandsentwicklung erfordert desweiteren eine gute Personalausstattung in qualitativer und quantitativer Hinsicht. Die aktuellen Probleme der kommunalen Finanzausstattung lassen befürchten, dass, wie in der Vergangenheit schon häufiger, hier der Rotstift der Stellenkürzungen mit fatalen Folgen besonders kräftig angesetzt wird.

- Für die Entscheidung über Abriss oder aber Bestandserhalt und -weiterentwicklung gibt es keine Patentrezepte. Die Thematik taugt nicht für „Dogmen“. Ausschlaggebend sind die jeweiligen spezifischen Rahmenbedingungen.

- Grundsätzlich zu fordern ist aber immer eine umfassende Sachverhaltsermittlung unter Einbeziehung der baulichen, ökonomischen, ökologischen, sozialen und (bau-) kulturellen Aspekte, eine sorgfältige Analyse und ein transparenter Entscheidungsprozess. Dies sollte eigentlich in allen Bereichen der Stadtentwicklung eine Selbstverständlichkeit sein. Ungeachtet dessen zeigt die tägliche Praxis, dass es immer wieder gilt, das Bewusstsein hierfür wachzuhalten.

- Das gilt auch für die in einem solchen Entscheidungsprozess unverzichtbare Reflexion zu den in der Regel unvermeidbaren Prognoseunsicherheiten, die das Potenzial eines Irrtums mit sich bringen. Gleichwohl können sie kein Argument dafür sein, keine Entscheidungen zu treffen.

Autor: Prof. Dipl.-Ing. Martin zur Nedden

Stadtplaner I DASL / IfR / SRL / BDA (ao.)

Quellen

Bartetzky 2015: Arnold Bartetzky, Die gerettete Stadt; Lehmstedt Verlag, Leipzig 2015; S. 2009

BUND 2008: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland / Brot für die Welt, Evangelischer Entwicklungsdienst (Hrsg.), Zukunftsfähiges Deutschland in einer globalisierten Welt; Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt/Main 2008; S. 405

Deutscher Bundestag 2001: Deutscher Bundestag, Blickpunkt 06/2001- Vorschläge zur Verbesserung der Wohnsituation im Osten erörtert; https://webarchiv.bundestag.de/archive/, Download 26.05.2025

Weidner / Korzer 2014: Weidner, S.; Korzer, T. (2014): Auswirkungen innerstädtischer Shopping Center auf tradierte innerstädtische Einzelhandelsstrukturen. Langzeitstudie „Höfe am Brühl“ in Leipzig. In: Kulke, E.; Rauh, J. (Hrsg.): Das Shopping Center Phänomen. Aktuelle Entwicklungen und Wirkungen. Mannheim, 73-108.;Geographische Handelsforschung 22