Beitrag der Landesgruppe Mitteldeutschland, Stand 22.06.2025

AG-Mitglieder: Arnold Bartetzky, Steffen Fliegner, Iris Gleichmann, Tom Hobusch, Tanja Korzer, Christiane Lütgert, Martin zur Nedden, Andreas Paul

Autor: Dr. Tanja Korzer

Stellvertreterin Landesgruppe Mitteldeutschland

22. Juni 2025

Inhalt

› Die Zukunft des Bauens liegt im Bestand.

› Untersuchungsinteresse und Erfahrungen der Landesgruppe Mitteldeutschland.

› Ausgewählte Fallbeispiele und zentrale Entscheidungsfaktoren.

› Forderungen zum Bestandserhalt als „Regelfall“.

_____» Bildungsauftrag und klare Ziele (Gesellschaftliche Verantwortung)

_____» Steuerung privater Investitionen.

_____» Kommunale Liegenschaftspolitik.

_____» Planungs- und versicherungsrechtliche Handlungsspielräume und Flexibilität

Die Zukunft des Bauens liegt im Bestand

Die deutschen Städte und Gemeinden sind im Grunde fertig gebaut.i Diese Erkenntnis ist nicht neu. Schon 2018/19 beschäftigte sich der Baukulturbericht unter dem Titel „Erbe – Bestand – Zukunft“ mit der Bedeutung und den Potenzialen des Gebäudebestandes ii. Doch die Dringlichkeit dieser Auseinandersetzung hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend verstärkt, u.a. durch die Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens und die daraus resultierenden Weichenstellungen.

Das Erreichen der Klimaneutralität Deutschlands bis 2045 iii hängt maßgeblich von einer konsequenten Bauwende ab. Denn durch ein Umdenken im Bausektor kann viel bewegt werden. 40% der deutschen THG-Emissionen werden durch die Herstellung, Errichtung, Modernisierung und durch die Nutzung sowie den Betrieb von Wohn- und Nichtwohngebäuden verursacht.iv Hinzu kommt, dass ca. 50% des weltweiten Abfalls durch das Bauen produziert wird und mehr als 35% des weltweiten Energieverbrauchs durch das Bauen entsteht. Das bedeutet, dass sich aktuelle und zukünftige Strategien der Stadtentwicklung sowie Projekte der Architektur und Immobilienwirtschaft zwingend und in erster Linie mit Bestandserhalt, Nachnutzung und Bauen im Bestand auseinandersetzen müssen.

Ein entsprechendes Umdenken und Handeln ist vielerorten spürbar:

- Kaum eine Woche vergeht, ohne dass in der Fachpresse von Umbauprojekten berichtet wird oder Veranstaltungen/Ausstellungen zu diesem Thema informieren (z. B. BaunetzWoche #666 „Muss das wirklich weg?“v , Ausstellung „Die Abrissfrage & Power to Renovation“, DAZ 03-05/25vi, Kinderbetreuung in der alten Telefonzentrale, Merseburg, Aline Hielscher Architekturvii, Umbaulabor in Gelsenkirchen, NRWviii.

- Die Initiative Architects for Future hat u.a. das Projekt „Abriss-Atlas“ ins Leben gerufenix bzw. mit dem Abriss-Moratorium ein Aufruf zur Bauwende veröffentlicht.

- Die Initiative zum Haus Marlene Poelzig hat ein „Manifest Substanzgesellschaft“ erarbeitet, welches aus den Erfahrungen des Abrisses des Wohn- und Atelierhauses Marlene Poelzig entstand.x

- Die Architektenkammer Berlin fordert in ihrem Leitfaden zum Planen und Bauen im Kreislauf einen anderen Umgang mit den technischen Normen und Richtlinien, die heute für das Planen und Bauen geltenxi. Einen Schritt in diese Richtung geht bspw. die Landesbauordnung Berlin (Fassung vom 20.12.2023) mit dem § 67 Absatz 1, welcher die Zulassung von Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen ermöglicht, wenn es sich um Vorhaben, „die der Weiternutzung bestehender Gebäude dienen“ handelt.

- Auch in der Forschung werden verschiedenste Forschungsfragen rund um den Bestandserhalt untersucht, wie bspw. „Die obsolete Stadt – Wege in die Zikularität von Stefan Rettich und Sabine Tastel, Planungskulturen des Umbauens I Prozesse und Praktiken zukunftsfähiger Bestandsentwicklung, PND Edition April/2025, ZirkulaR - Zirkuläre Räume der gebauten Umwelt in Städten und Regionen, 01/22 – 12/25, IÖR oder in einem Forschungsprojekt der TU Dresden - Long Lasting Real Estate).

Trotz dieses wachsenden Bewusstseins zum Umgang mit dem Bestand braucht es weitere Anstrengungen, um den Bestandserhalt zum „Regelfall“ beim Bauen zu machenxii.

Untersuchungsinteresse und Erfahrungen der Landesgruppe Mitteldeutschland

„Es wird gebaut, obwohl es Leerstand gibt. Es wird abgerissen, obwohl Bestand nutzbar wäre. Wie kann das sein?“xiii

Mit Bezug auf die Berliner Erklärung der DASL, die den prinzipiellen Vorrang des Bestandserhalts vor Abriss, Neubau und Erweiterung (vgl. Pkt. 2.4) fordert, beschäftigt sich die Landesgruppe Mitteldeutschland einerseits mit den verschiedenen Reflexen, Mechanismen und systemischen Abhängigkeiten, die zu Entscheidungen für oder gegen einen Abriss von Bestandsgebäuden führen. Andererseits werden Steuerungs-möglichkeiten diskutiert, die den Abwägungsprozess von Abrissentscheidungen pro Bestandserhalt beeinflussen könnten (z. B. gesetzliche Änderungen, Anpassung Baustandards oder die grundsätzliche Berücksichtigung der „Begabungen“ des Bestandes als Ausgangspunkt für ein Nachnutzungskonzept etc.).

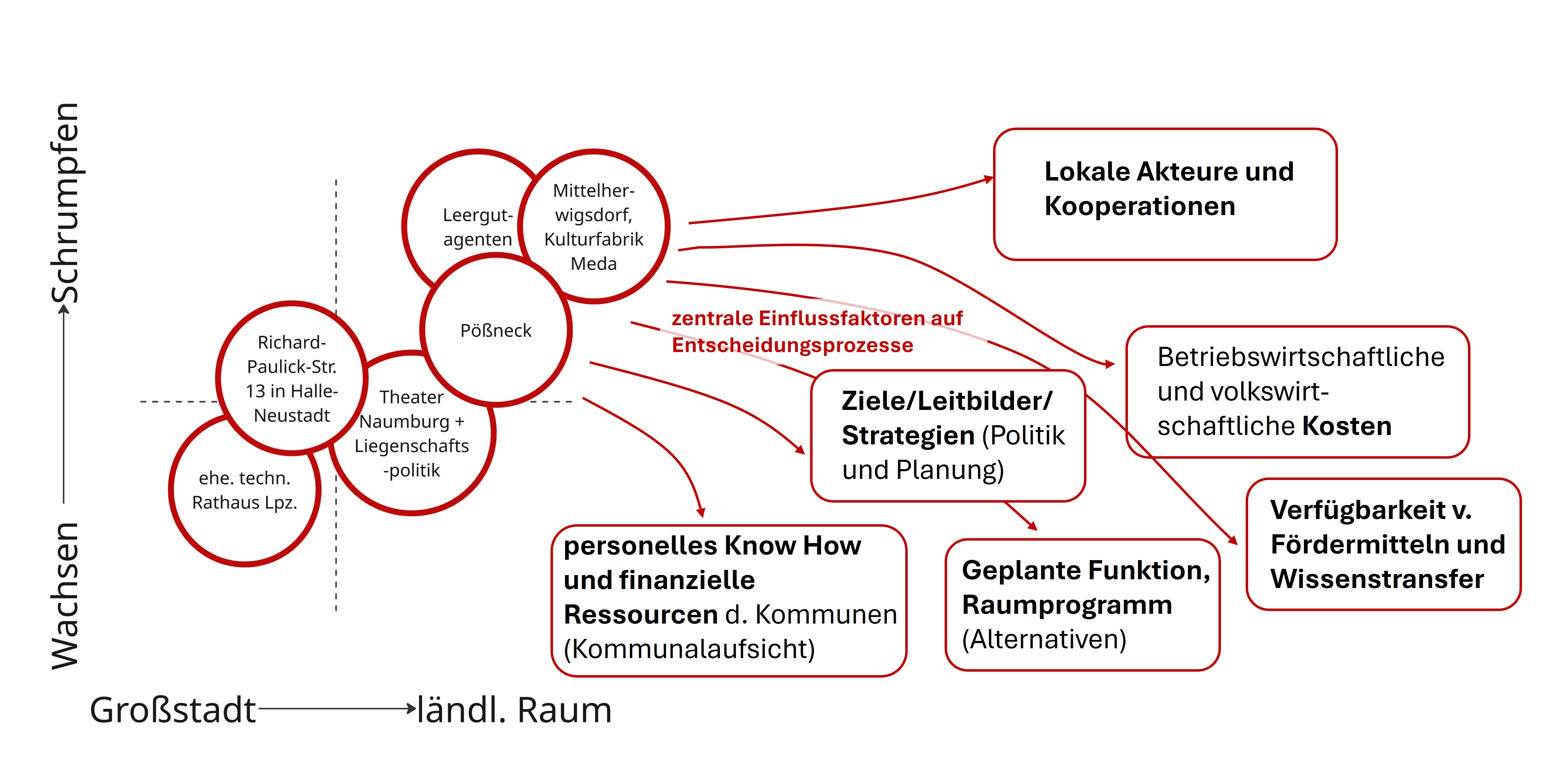

Ein Aufruf in der Landesgruppe verdeutlichte anhand ausgewählter Beispiele die unterschiedlichen Erfahrungen hinsichtlich des Umgangs mit Bestandsgebäuden sowohl durch Fortführung der Nutzung als auch durch einen Nutzungswechsel. Zudem verweisen die Beispiele, welche einen Abriss und anschließenden Neubau repräsentieren, auf jeweilige zentrale Entscheidungs- und Abwägungsprioritäten (vgl. Abb. 1).

Abb. 1: Überblick ausgewählter mitteldeutscher Beispiele zum Umgang mit dem Bestand

Auf Basis dieser Sammlung wurde der Untersuchungsfokus weiter eingegrenzt. Neben den wirtschaftlichen Argumenten sollen anhand ausgewählter zu vertiefender Fallbeispiele verschiedene Entscheidungsmomente und die damit verbundenen Abwägungsprioritäten (z. B. in Bezug auf Zeitpunkt der Entscheidung, planungsrechtliche und technische Machbarkeit), unterschiedliche raumstrukturelle Rahmenbedingungen mit einem daraus resultierenden differenzierten Nachfragedruck und die Bedeutung der Kommune und lokaler Akteure (z. B. in Bezug auf aktive Steuerung, Initiative und Ressourcen) herausgearbeitet werden, um daraus mögliche Instrumente und Strategien, zum Bestandserhalt als „Regelfall“ beim Bauen abzuleiten.

Ausgewählte Fallbeispiele und zentrale Entscheidungsfaktoren

Die Fallbeispiele ehem. Technisches Rathaus Leipzig, Richard-Paulick-Str. 13 in Halle (Saale), Theater Naumburg, Kulturfabrik Mittelherwigsdorf (etc.) stehen stellvertretend für verschiedene Rahmen- und Ausgangsbedingungen sowie Entscheidungsfaktoren beim Umgang mit dem Bestand (vgl. Abb. 2):

- Der Umgang mit dem ehem. Technischen Rathaus der Stadt Leipzig, zeigt, dass

z. B. die CO2-Bilanzierung einen zunehmenden Einfluss auf die Abwägung zwischen Erhalt und Abriss eines Gebäudes hat. Zudem verweist das Beispiel u.a. auf die Hürden und die aktuell notwendigen Ausnahmegenehmigungen im Zusammenhang mit bestehenden Bauvorschriften (z. B. lichte Raumhöhen bei moderner Büronutzung, inkl. Großraumbüros). - Der Einzug des Naumburger Theaters in den ehem. Schlachthof verdeutlicht eindrucksvoll, wie durch gezielte strategische Entscheidungen der Kommune und Bündelung finanzieller Ressourcen (u.a. durch Inanspruchnahme von Städtebaufördermitteln) ein innerstädtischer Standort wiederbelebt und zu einem multifunktionalen Ort entwickelt werden kann.

- Die Kulturfabrik Meda in Mittelherwigsdorf ist ein Beispiel für die erfolgreiche Umnutzung eines historischen Industriegebäudes zu einem lebendigen Kultur- und Gemeinschaftszentrum im ländlichen Raum. Der heutige soziokulturelle Treffpunkt, mit Kinoprogramm und Kneipe, wurde als Ort für Projekte, Diskussionen und Austausch für das Dorf und die Umgebung entwickelt. Durch die Einrichtung einiger Zimmer und Ferienwohnungen kann die ehemalige Nudelfabrik, Atelier für Textildesign, Flüchtlingsvilla, Kalenderfabrik und spätere Tischlerei heute auch für Seminare, Tagungen und Feiern gemietet werden. xiv

Abb. 2: ausgewählte Fallbeispiele und zentrale Entscheidungsfaktoren für den Umgang mit dem Bestand

Grundsätzlich ist festzustellen, dass der Umgang mit dem Bestand neben der ökologischen Dimension eine wesentliche soziokulturelle Dimension hat. Baubestand heißt Baukultur und dessen Erhaltung bedeutet Erhalt von Identitäten und Wertschätzung der Leistung vergangener Generationen.

Die Strategien zum Umgang mit dem Bestand sind aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den einzelnen raumstrukturellen und ökonomischen Kontexten zu differenzieren: Trotzdem in Großstädten bzw. wachsenden Regionen oft auch finanziell aufwändige Lösungen aufgrund eines hohen Nachfragedrucks umgesetzt werden könnten, wird häufig der Bestanderhalt noch zu leicht mit Argumenten abgetan, wie z. B. das Raumprogramm passt nicht in die bestehende Hülle oder die Planungsprozesse dauern zu lange. Dagegen besteht in schrumpfenden Regionen und ländlichen Räumen die Herausforderung, überhaupt interessierte Nutzer/-innen zu finden und diese für den Bestand zu begeistern.

Die Abwägung der jeweiligen Eigeninteressen aber auch das Aufzeigen der verschiedenen Handlungsspielräume von Mieter/-innen/Nutzer/-innen, Eigentümer/-innen und Bestandshalter/-innen, Projektentwickler/Investoren und Kommunen (als Genehmigungsbehörde und als Akteur aktiver Liegenschaftspolitik) erfordert klare Prioritäten und ein positives Narrativ zum Erhalt unserer gebauten Städte und Gemeinden.

Forderungen zum Bestandserhalt als „Regelfall“

Mit der Zielstellung des prioritären Bestandserhalt leiten sich aus der bisherigen Fachdiskussion in der Landesgruppe folgende Erfordernisse ab:

Bildungsauftrag und klare Ziele (Gesellschaftliche Verantwortung)

Hochschule und Schule/Öffentlichkeit

• … kulturelles Umdenken, denn Bestandserhalt ist Identitätserhalt

• … mehr Wertschätzung für den Bestand. Nachnutzungskonzepte sind vom Bestand ausgehend zu entwickeln (Begabungen des Bestandes)

• … mehr gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein. Ressourcenschutz und Klimavorsorge sollten größeres Gewicht bei der Bewertung von Bestand haben.

Steuerung privater Investitionen

• … eine neue Definition von Wirtschaftlichkeit (z. B. EU-Emissionshandel weiterdenken)

• … Setzung wirtschaftlicher Anreize (vgl. Sonder-AfA nach 1990)

• … mehr Zeit und belastbare Grundlagen für fundierte Entscheidungen (Phase 0)

Kommunale Liegenschaftspolitik

• … größere kommunale Handlungsspielräume für eine aktive, vorausschauende Liegenschaftspolitik (Kommunalaufsicht)

• … Verbesserung der Ko-Finanzierung von Fördermitteln und Verstetigung eines interkommunalen Erfahrungsaustausches durch Beratungsstrukturen

Planungs- und versicherungsrechtliche Handlungsspielräume und Flexibilität

• … Flexibilität in planungs- und bauordnungsrechtlichen Rahmensetzungen/ Fragen (MusterUMbauordnung, BauGB-Novelle)

• … Klärung offener Gewährleistungsfragen

Diese Forderungen sind Grundlage für die weitere fachliche Auseinandersetzung zur Jahrestagung 2025 „Less needs more – Ressourcenknappheit braucht Ideenvielfalt“ in Heidelberg.

i „Die meisten Gebäude, die wir 2050 nutzen werden, sind bereits heute schon gebaut.“ https://www.architects4future.de/ueber-uns/organe/bauen-im-bestand, Abruf am 01.06.2025.

ii 2017 konstatierte die STFTUNG baukultur, „dass mehr als 70% aller Bauinvestitionen in Deutschland in den Bestand gehen“, STIFTUNG baukultur zur Umbaukulturwerkstatt am 07/08.09.2017 in Bochum. Vgl. https://www.bundesstiftung-baukultur.de/fileadmin/files/medien/76/downloads/20170808_bkws2.pdf, Abruf am 01.06.25.

iii Bundes-Klimaschutzgesetzes (Stand August 2024); https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/treibhausgasminderungsziele-deutschlands, Abruf am 01.06.25

iv BBSR (2020): „Umweltfußabdruck von Gebäuden in Deutschland“, BBSR-Online-Publikation Nr. 17/2020, S. 1. Werner Sobeck, Institut für Leichtbau, Entwerfen und Konstruieren, Stuttgart, geht sogar von 53% aus.

v BAUNETZWOCHE_666_9871629.html?wt_mc=nla.2025-03-20.meldungen.cid-9871629&context=2239, Abruf am 08.06.25

vi https://www.daz.de/de/abrissfrage-renovation/.

vii https://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Umbau_von_Aline_Hielscher_Architektur_in_Merseburg_8483108.html, Abruf am 08.06.25.

viii https://baukultur.nrw/fokus/umbaulabor/

ix https://abriss-atlas.de/, Abruf am 17.06.25.

x Das Manifest ist Bestandteil der Publikation „Haus Marlene Poelzig, Berlin. Abriss und Aufbruch.

xi Eckhard Hasler (2024) in A WIE ZIRKULÄR EIN LEITFADEN ZUM PLANEN UND BAUEN IM KREISLAUF, Architektenkammer Berlin.

xii Nach wie vor stammen ca. 54 % des gesamten Brutto-Abfallaufkommens in Deutschland z. B. durch Abbruch und Bodenaushub aus der Baubranche (2022, ca. 216,2 Mio. t/a), vgl. https://www.umweltbundesamt.de/daten/ressourcen-abfall/abfallaufkommen#bau-abbruch-gewerbe-und-bergbauabfalle, Abruf am 08.06.

xiii Abriss-Moratorium der Architects-fo-Future Initiative (2022), https://www.baunetz-campus.de/news/das-abriss-moratorium-eine-klare-aufforderung-fuer-die-bauwende-8050460, Abruf am 08.06.25.

xiv Eine ausführliche Beschreibung der Fallbeispiele findet durch einzelne Blogbeiträge und im Rahmen der Jahrestagung 2025 statt.